中研院、海大簽淨零減碳MOU 藻類碳封存、海洋能發電戰略曝光

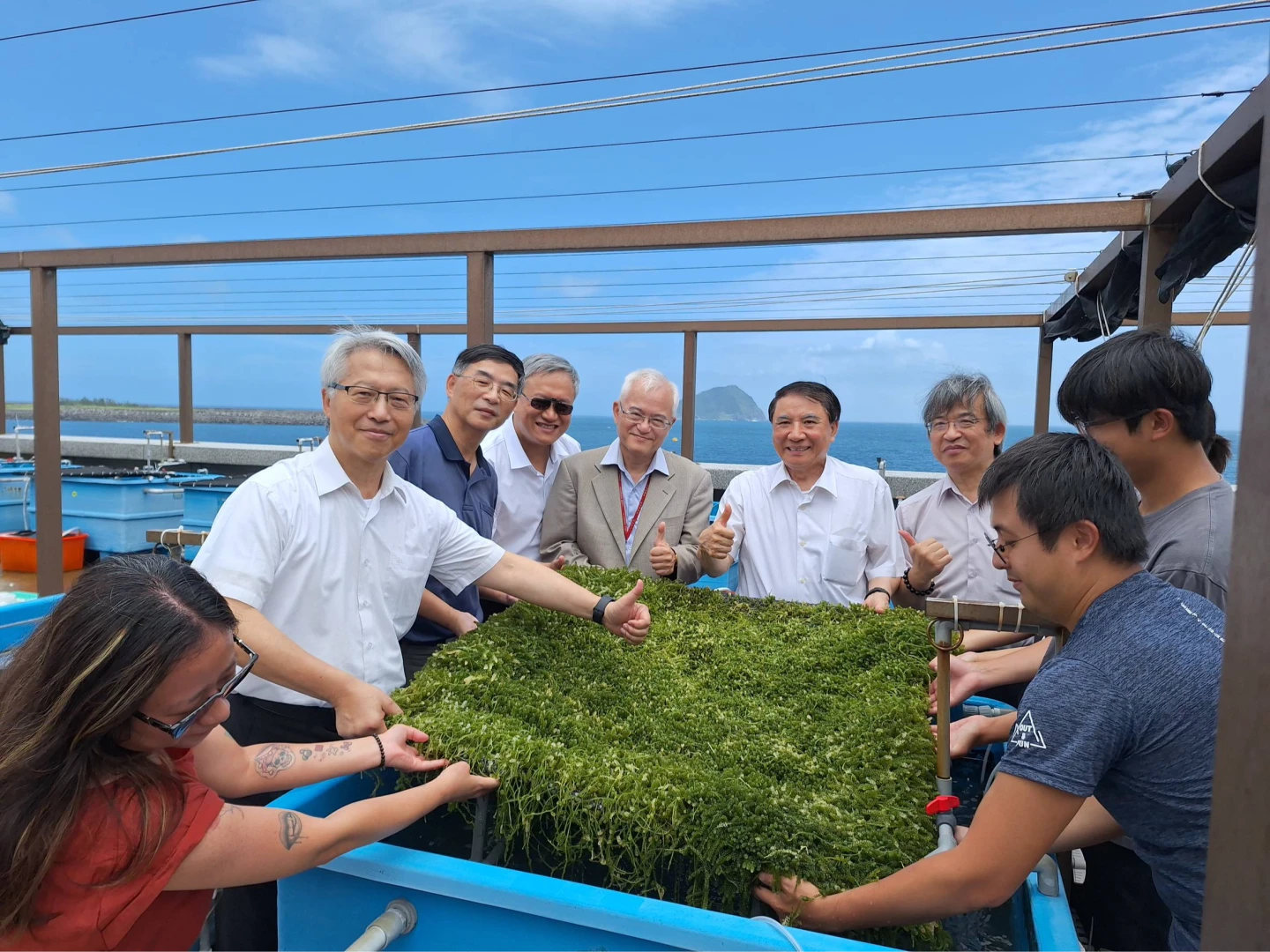

【記者江星翰/台北報導】中央研究院24日與台灣海洋大學簽署「淨零減碳科研應用合作備忘錄」(MOU),將以海洋科學研究為基礎,擴大投入藻類碳封存、海洋能發電等技術研究,中研院看好雙方合作,有望為台灣迎來未來能源轉型的多元解方。

「台灣是海洋國家,適合發展多面向的海洋研究。」中研院院長廖俊智表示,為維護海洋景觀、生物多樣性,我們需要努力減碳,希望透過跨界合作的方式,以新的研究視角和科研技術來運用海洋資源。

中研院擴大與海大合作,搬出4個研究單位生物多樣性研究中心、地球科學研究所、環境變遷研究中心與關鍵議題研究中心,廖俊智預告,雙方在海洋觀測、海底地質探勘、藻類碳封存、海洋生態、海洋能發電及政策制度合作。

投入藻類離岸養殖並建立海洋碳匯方法

中研院表示,目前與海大正在執行海洋碳匯的「藍碳」計畫,投入藻類育種與近海養殖試驗,接下來繼續投入離岸養殖平台技術,結合適應性強且具高固碳效益的藻種篩選與成長機制研究,並建立具科學基礎的海洋碳匯評估方法。

雙方分進合擊擴大研究海流能、波浪能

此外,在海洋能方面,根據《知新聞》調查,海洋能是各式海洋發電的統稱,從國際海洋能發電形式來看,包括海流能、波浪能、潮汐能、溫差能、鹽差能等,而台灣尚未有海洋能併網發電的案例。

前2者納入中研院和海大的合作計畫,中研院握有海流能研究基礎,海大則有波浪能的研究能量,中研院看好雙方強強聯手,有望擴大探索淨零減碳的新選項,挹注我國未來能源轉型的多元解方。

以中研院為例,看好台灣地理條件特殊,東部外海的黑潮洋流流速快且穩定,具備全天候發電潛力,是少數有潛力成為基載電力的再生能源之一,因此已優先投入洋流發電研究與開發。

海大專注波浪能相關應用和推展,目前已在在濱海校區及鄰近海域設置「海洋能源實現基地」,結合實驗室與海域測試場,成為海洋能源教育、觀摩與實踐的完整場域。