小心吃到有毒河豚、生章魚!食藥署揭致命風險:10分鐘就四肢麻痺

【記者許皓婷/台北報導】有不少民眾喜愛自行捕捉河豚食用,但要注意,若不慎誤食含有河豚毒素例如有毒河豚或藍環章魚等,食用後最快10分鐘後即有症狀,可能會造成唇舌發麻、四肢麻痺、頭痛嘔吐,最嚴重恐致命。食藥署提醒,含有河豚毒素的水產品,如河豚或藍環章魚其毒性猛烈,民眾切勿自行捕捉食用,若因誤食出現不適症狀,應儘速就醫並保留食餘檢體,以利正確診斷與治療。

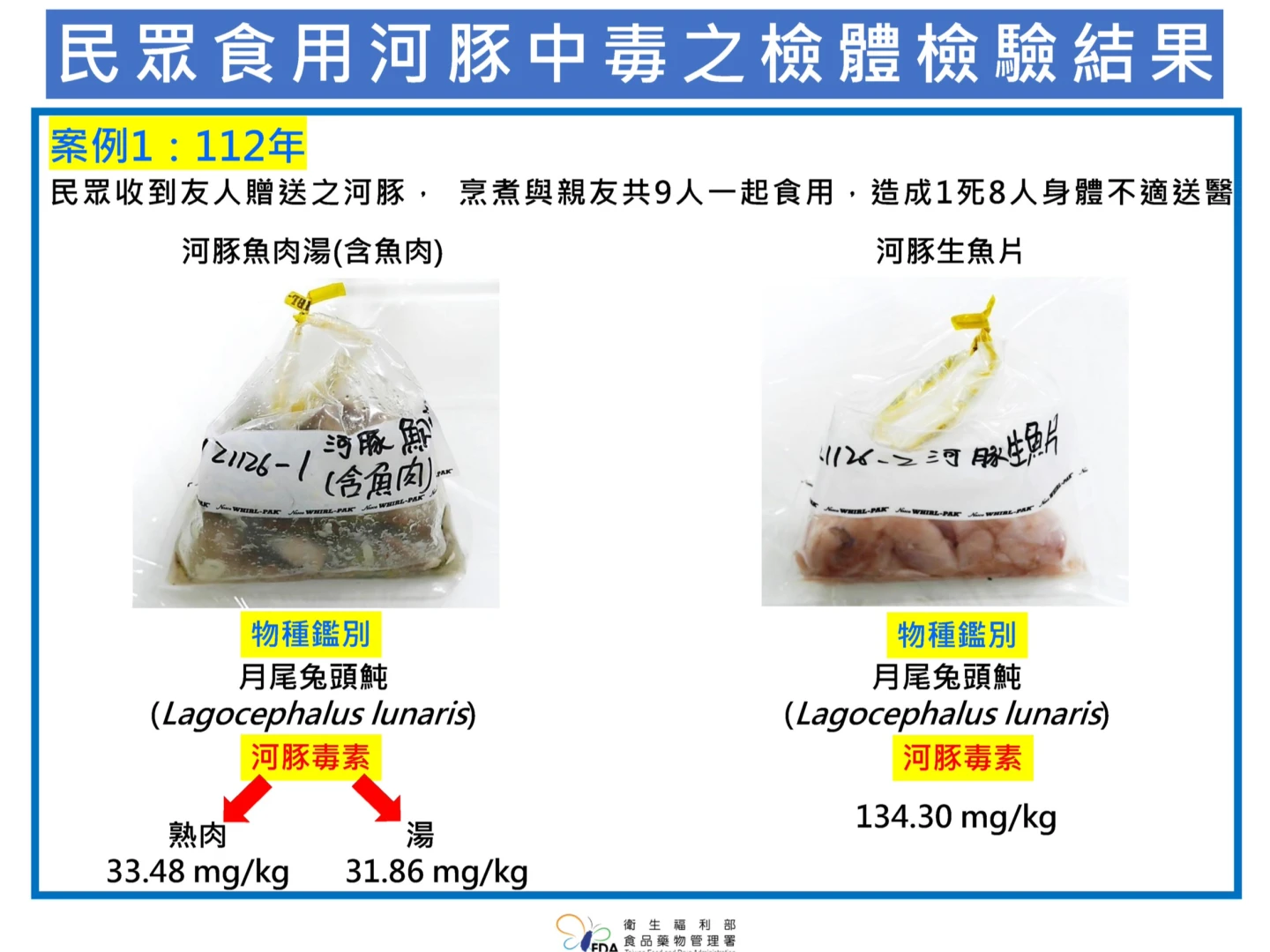

食藥署1日召開「食用水產品要當心,慎防誤食有毒河豚」記者會指出,近年受理3例衛生局送驗河豚中毒案,係因民眾自行烹食河豚而引發中毒。檢體經進行DNA物種鑑別與河豚毒素(tetrodotoxin, TTX)分析,確認皆為月尾兔頭魨(Lagocephalus lunaris),亦檢出河豚毒素。

食藥署說明,河豚毒素為一種強烈的神經毒素,結構穩定無法經加熱破壞,食用後10~45分鐘後即有症狀,主要症狀為唇舌發麻、手麻、腳麻、頭痛、眩暈、嘔吐,嚴重時可能導致呼吸衰竭而威脅生命。

另,藍環章魚體內也含有河豚毒素,食藥署今年亦曾受理衛生局送驗之生芥末章魚檢體,民眾食用時發現其外觀疑似有毒的藍環章魚,經檢驗並未檢出河豚毒素,並以DNA進行物種鑑別確認其為飯蛸(Amphioctopus fangsiao),又名短蛸、短爪章魚,屬於可食用的章魚,排除民眾疑慮。

而國內近10年之河豚毒素中毒統計,自104年起至113年止,國内共發生6起河豚河豚中毒案例,總計18人中毒,其中1人死亡;食藥署提醒,河豚毒素屬於神經毒素,具耐熱性,加熱並無法將毒素破壞。

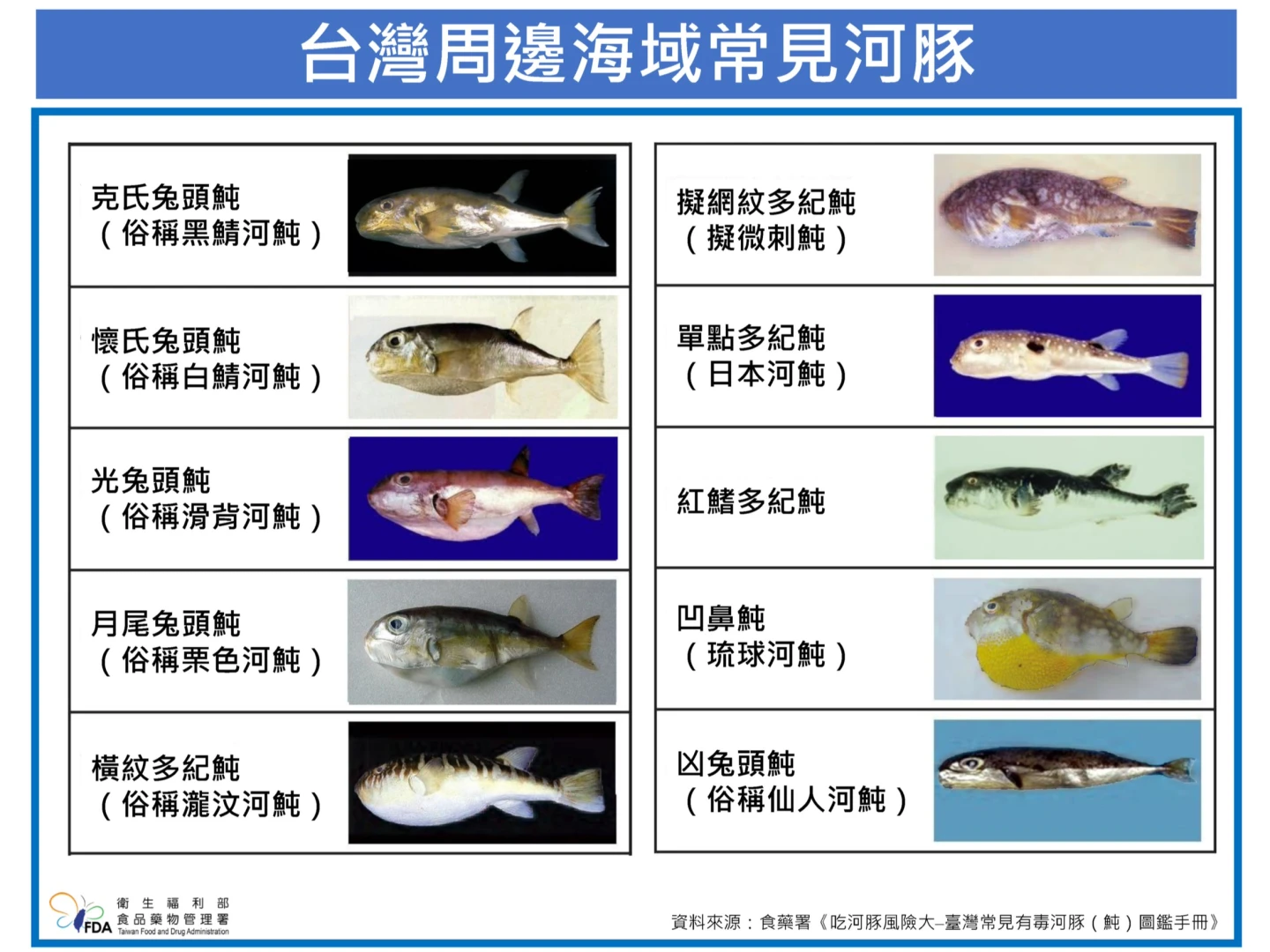

食藥署提醒,水產物種繁多且不易辨識,含有河豚毒素的水產品,如河豚或藍環章魚其毒性猛烈,民眾切勿自行捕捉食用,以免造成身體健康上無法挽回的傷害,若民眾因誤食出現不適症狀,應儘速就醫並保留食餘檢體,以利正確診斷與治療。