台版豐洲市場2|斥資81億改造!大佬揭前鎮漁港轉型亮點 直擊秋刀魚豐收卸貨

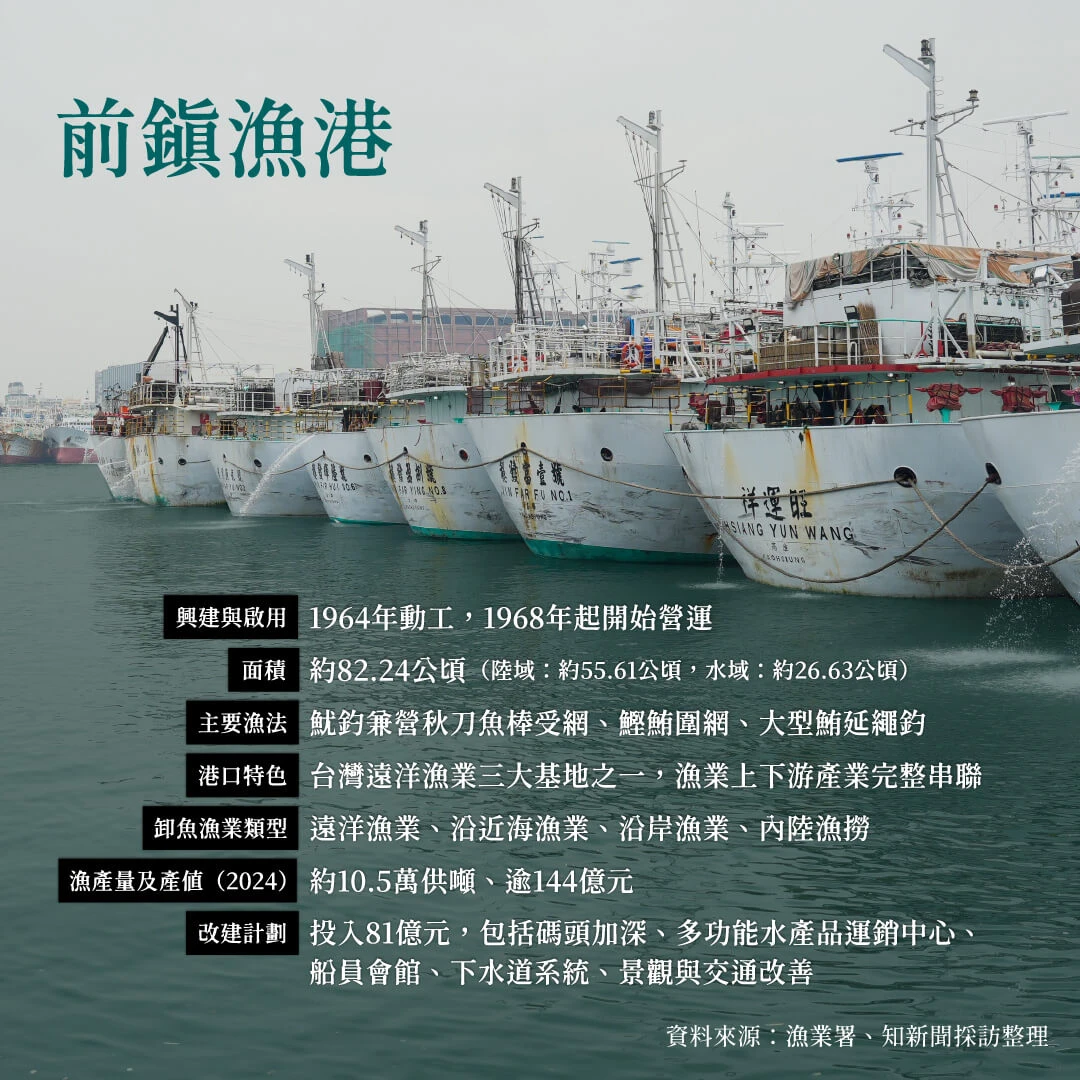

【記者王勇超/高雄報導】高雄前鎮漁港自1968年啟用後,超過半世紀未進行全面整建,設備老舊、碼頭水深不足,使這座曾被譽為「全台最大遠洋漁港」的產業引擎逐漸力不從心。政府自2021年起投入81億元改造,涵蓋碼頭加深、多功能水產品運銷中心、船員服務會館,健全下水道系統以及周邊景觀與交通改善。其中多功能水產品運銷中心預定在今年底之前完工,當地民眾期待能帶動觀光,讓前鎮漁港迎向現代化與多元發展。《知新聞》也直擊凌晨秋刀魚快速卸貨的精彩場景。

台灣遠洋漁業重鎮 九成產業鏈集中前鎮

前鎮漁港是高雄唯一的第一類漁港,也是台灣遠洋漁業最大基地港。港區聚集冷凍廠、加工廠、漁網具工廠,形成完整產業鏈。台灣九成以上的漁業相關產業都在此運作,從遠洋船隊到地方加工,港口牽動著整個台灣漁業命脈。

漁業署指出,前鎮漁港面積約82.24公頃,包括陸域約55.61公頃,水域約26.63公頃,依高雄市政府海洋局今年9月23日查報,當日漁船實際停泊數144艘;前鎮漁港去(2024)年漁產量約10.5萬噸、漁產值逾144億元,包含遠洋漁業、沿近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈。

漁法演進見證前鎮漁港歷史

高雄區漁會理事長黃一茂指出,前鎮漁港自啟用以來,就是台灣遠洋漁業的重要基地之一。「民國60年代到70年代,我們的遠洋漁船多到印尼公海抓雜魚,用單拖或雙拖,但後來依國際法規不能再這樣捕魚,這種方式就逐漸消失。」

黃一茂說,民國80年起,前鎮漁港開始發展魷魚及秋刀魚捕撈,魷魚船是「一船兩用」,每年度的前半年先到阿根廷或福克蘭群島公海去抓魷魚,下半年會返航到前鎮漁港,把魚撈設備更換成秋刀魚設備,再前往北太平洋抓秋刀魚。

目前前鎮漁港主要有三大漁法,分別是魷釣兼營秋刀魚棒受網、鰹鮪圍網及大型遠洋漁船鮪延繩釣。

秋刀魚大豐收 前鎮漁港船員忙卸魚不歇手

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠表示,近年前鎮漁港卸魚的部分,大約有八成都是魷魚及秋刀魚,今年秋刀魚大豐收,根據漁業署統計,台灣的船隊捕捉到6萬1000多噸,幾乎達到台灣配額上限6萬2000噸,因此船隊都提早回航。

記者直擊,前鎮漁港從清早8點到下午4點,都可看到船員忙著從靠岸的遠洋漁船卸下秋刀魚,相當熱鬧。負責搬魚的船員會穿著防寒衣物,登船進入冷凍庫,將裝箱的秋刀魚搬運出來,放在輸送帶運送到岸上的碼頭。

揮汗如雨的理貨的人員則站在輸送帶兩旁,手拿鐵鉤勾住裝有秋刀魚紙箱,拉往身邊並快速搬到一旁的貨架上堆放整齊;還有人會駕駛堆高機,把堆滿的貨架裝進貨櫃,由貨櫃車載離前鎮漁港。

黃一茂指出,前鎮漁港每年六月及十一月十二月是魷秋漁船的卸魚旺季,政府已經修法,讓由我國人投資經營、掛我國國籍的FOC漁船到前鎮漁港卸貨,因為政策鬆綁,將來小月(淡季)就可由鰹鮪圍網漁船撐起,來「大小月」差異將逐漸消弭,穩定港口經營。

船員會館與運銷中心 兼顧漁工人權與港口新經濟

船員會館及多功能水產運銷中心,是前鎮漁港改建案中特別受到關注的亮點。高雄區漁會總幹事楊孟凡表示,遠洋漁船進港後需停留一至兩個月維修與補給,船員在岸上休養是基本需求。會館提供舒適住宿環境,也能在颱風來襲時作為臨時避難所。

楊孟凡說,過去漁工往往只能在船上度過風雨,如今多了一處安全空間,降低意外風險,也象徵前鎮漁港重視漁工人權與安全。

楊孟凡指出,多功能水產品運銷中心一樓規劃為攤販區,二、三樓則引進漁業相關廠商與觀光工廠、加工業者。「魚貨不落地」不僅符合衛生規範,也能提升交易效率,吸引觀光客,帶動港口新經濟。

人情味是最大特色 魚販互相幫襯留住客人

60歲的汪姓魚販在前鎮漁港的魚市場擺攤近十年,專賣海釣魚,顧客包括餐廳、魚販及家庭客。汪回憶,他早年替澎湖船長跑魚貨,後被勸說接下攤位,「老班的(台語,指資深)魚販退休了,你來接攤吧」,他才成為前鎮於魚市的一份子。

汪姓魚販說:「入秋了什麼魚都有,白帶魚、土魠魚、黃雞魚都肥美。」但現在停泊、卸魚都在同一區,卸魚空間不足,漁船抵港常得「找縫隙」才能卸貨,希望前鎮漁港能規劃專門的卸魚碼頭。

在前鎮漁港賣魚20年、專賣「現流仔」當天捕撈的海魚與海蝦的郭發明說:「前鎮漁港最大特色就是人情味!」魚販多熟識,有時客人指定要某種魚類,如果沒魚時,魚販會介紹客人到其他攤位,「大家互相幫襯!」郭發明期待魚貨不落地推行成功,前鎮漁港就能吸引更多人來體驗,甚至帶動觀光。

從遠洋船隊、加工廠,到攤販叫賣與人情味,前鎮漁港不只是產業基地,也是高雄城市文化的一部分。隨著改建逐步完成,這座50多年歷史的港口,正尋求在全球漁業競爭中,再次扮演舉足輕重的角色。

相關新聞

獨家|直擊深夜台版「豐洲市場」!日料主廚化身獵人尋味 見證高雄前鎮漁港蛻變新生

台版豐洲市場3|翻轉傳統魚市樣貌!「魚貨不落地」上路倒數 魚販期許、憂慮曝