不只花蓮災民!救災人員慎防創傷後壓力症 醫師提醒這些徵兆速就醫

【記者曾伯愷/新北報導】花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日爆發洪災,造成18人死亡、6人失聯、121人受傷,災民承受喪親、災變、財損、復原遙遙無期等負面情緒,恐易產生「創傷後壓力症」。輔大醫院精神科醫師張君威提醒,不只災民,投入救災的軍警消、志工們,也因目睹慘況或遺體可能出現創傷後壓力症候群,若出現焦慮、失眠、情緒崩潰等徵狀,建議盡速尋求專業協助。

人經歷嚴重變故易產生「創傷後壓力症」

輔仁大學附設醫院精神科醫師張君威說明,所謂「創傷後壓力症」是指人在經歷過情感、戰爭、交通事故或任何嚴重事故等創傷事件後產生的「精神障礙」。患者會出現不愉快的想法、感受或夢境。

張君威指出,接觸相關事物時,會有精神或身體上的不適和緊張,同時會試圖避免接觸、甚至是摧毀相關的事物,抑或認知與感受突然改變、以及有緊迫頻發等等狀況。

童年時期創傷經驗易發展「創傷後壓力症」

張君威說明「創傷後壓力症」的成因,對於個人心理承受能力、韌性較強的人,較不容易發展出「創傷後壓力症」。普遍是童年時期經歷過負面或創傷性經驗的人,較易發展「創傷後壓力症」且風險會增加。

當然,家族中有焦慮症或抑鬱症等精神疾病病史,也會增加「創傷後壓力症」的風險。

多鼓勵多陪伴多傾聽

針對花蓮縣光復鄉發生嚴重洪災,災民及救災的志工、軍警消,是否會產生「創傷後壓力症」?有何徵兆及家人如何協助?張君威建議,受災戶及救援者,家人可提供支持與鼓勵,同時多傾聽與陪伴,給予對方空間訴說,不要急著給建議或評論。

同時,要接納災民表達悲傷、恐懼或憤怒,理解這些情緒的合理性,旁人切勿試圖忽視或否定他們的感受。即使在艱難時刻,也請保持積極態度,鼓勵受災家人「相信自己能渡過難關,變得更堅強。」

患者有焦慮、失眠、情緒崩潰 盡速尋求專業協助

另外,要多給予溫暖、耐心、了解跟陪伴,避免提及創傷相關細節,也不要建議患者「忘掉」痛苦的記憶。若患者出現焦慮、失眠、情緒崩潰等徵兆,建議盡速尋求專業協助,以免產生「創傷後壓力症」。

推薦新聞

花蓮光復上午湧入4千人!市區今早清土堆、廢棄物 3交管措施曝光

新北搜救任務結束!7天出動420人次救災今撤隊 隊員向光復鄉民、土地敬禮致敬

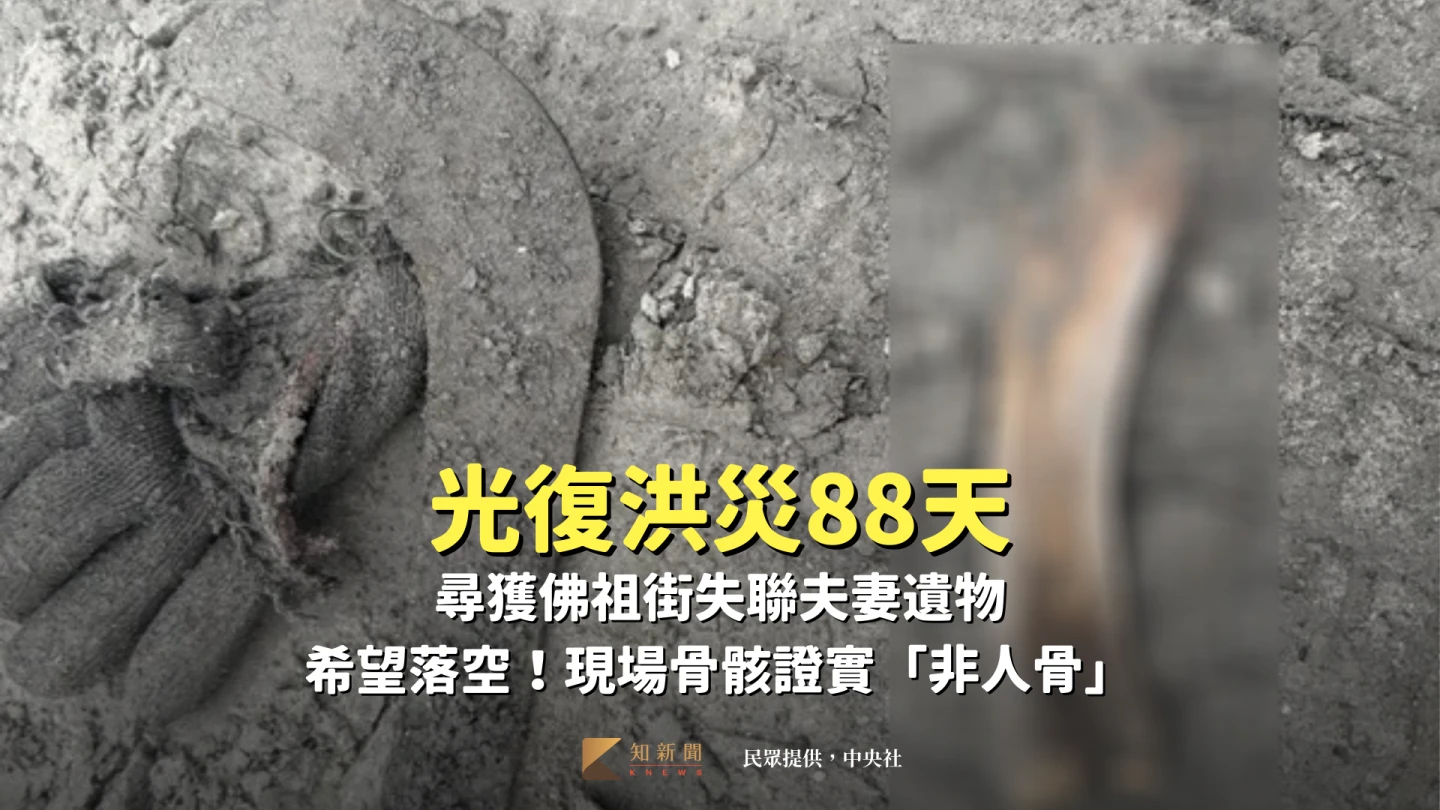

自強路、佛祖街疑有罹難者!竟是烏龍通報 消防署揭散佈假訊息下場