「垂直避難」3條件曝光 不是每家都適合!被轟「新創」中央地方說法一次看

【即時中心/綜合報導】馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災,重創花蓮縣光復鄉,帶來嚴重災情,這次需要疏散和撤離的區塊達1800戶以上,並出現「垂直避難」,也就是前往高處避難的作法,究竟什麼是「垂直避難」,何時適合執行、誰都可以這樣做嗎?《知新聞》帶您了解。

內政部消防署指出,水災的避難原則為就地避難或垂直避難,低窪地區則需前往避難收容處所;而當災害發生、需要疏散避難時,會由各村里長、警察或消防人員協助引導疏散避難。

由於水流具有衝擊力及浮力,當積水超過25公分時,兒童、年長者、行動不便者,以及車子就具有危險性。尤其淹水時通常並非靜止狀態,水流在呈現流動的情況下,涉水穿越增加危險性。

何謂垂直避難?

垂直避難指的是短時間無法水平撤離,往高處上層避難,爭取保全性命的時間。

誰可以垂直避難?須符合3條件

住家若為兩層樓以上建築物,發生水災時可採取垂直避難;若住家為一層樓的平房,可提前到地勢較高的親友家依親,或前往政府開設的避難收容場所。事前規劃好避難處所與前往的交通方式,避免水災受困的情況產生。

內政部表示,垂直避難的關鍵在於地方政府是否依法落實通知與撤離,並確認居家是否穩固(如鋼筋混凝土)、有無二樓以上,且不在水岸邊,才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

「垂直避難」是新創?

中央社報導,花蓮縣政府社會處長陳加富表示,這一次堰塞湖危機,內政部開會研議一種新的避難方法,叫「垂直避難」,也就是家中有2樓以上的可以就近避難,縣府呼籲避難時物資要備好,但是這一次整個須撤離人數鉅多,對地方政府而言收容量能是挑戰。

依據撤離規劃有「垂直避難」、依親、收容等方式。陳加富指出,即使公所、警消、媒體一再宣導相關危險性,仍有一些鄉親自認自家夠安全,沒有配合撤離措施,這都是個人主觀意志,「我們不能強拉或處罰」。

內政部:「垂直避難」是聯合國教科文組織認可

對於各界關心的「垂直避難」議題,內政部表示,事實上「至高處垂直避難」、「依親」、「至避難收容處所」都是聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫,以及花蓮縣政府114年水災保全計畫中認可的水災可行避難方式。

內政部強調,依據《災害防救法》第4條與第24條規定,地方政府為災害防救之主管機關。當災害發生或有發生之虞時,縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權,依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離,並妥善安置受影響民眾。中央自始全力支持地方,協助其採取一切必要行動,降低人民生命財產安全所受之威脅。

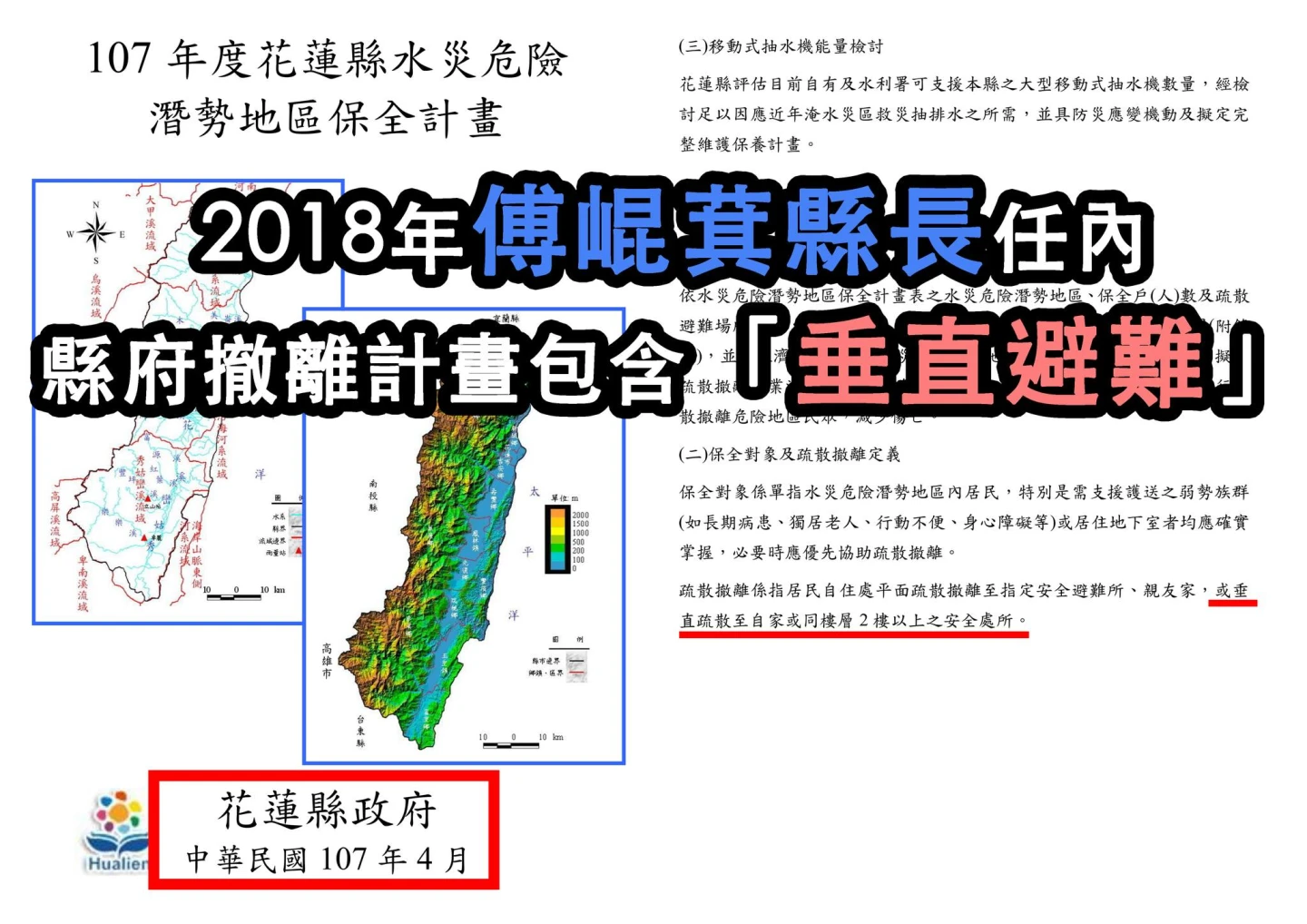

民進黨發言人吳崢表示,水災「垂直避難」是國際常見的避難原則,早在2018年傅崐萁擔任縣長時期,縣府發布的水災保全計畫書中,就已經明定疏散撤離包含「垂直避難」。

還原「垂直避難」決策過程

消防署長蕭煥章24日在中央應變中心會議中還原撤離時程。他表示,21日下午3點指揮官邀集縣市政府和部會進行研究,確定堰塞湖影響區域,當時以1公尺狀況去預估,劃定出需要疏散和撤離區塊,發現1837戶住戶在該區域內。

蕭煥章指出,21日下午3點確定後,透過原民會、農委會、內政部傳遞給地方政府;22日拜託三鄉鎮市公所針對需要疏散的住戶採取到收容場所,或是住在鋼筋混泥土建築物,發生警報時必須到2樓以上進行疏散;23日凌晨4點,氣象署發現當地降雨量急速上升,隨即召開緊急會議,針對該區塊進行通報,早上5點半傳送給當地縣市政府和相關單位,告知預估23日8點到10點可能發生狀況。

現場並透過跑馬燈、廣播媒體和電視台插播通知當地民眾疏散,警政署和消防署也派出當地警車和消防車廣播協助。