他28歲罹下顎骨骨肉瘤 北榮3D列印+導航「功能外觀不用二選一」

【記者賴昀岫/台北報導】從事服務業的林先生今年28歲,因下顎骨骨肉瘤,一度面臨「顧功能或保外觀」的抉擇;所幸在台北榮總透過數位輔助科技,利用客製化3D列印,立即手術、立即重建。另一名第四期口腔癌患者,則在電腦輔助設計搭配人工顳顎關節與顯微游離皮瓣重建下,成功恢復面部對稱與咬合功能。醫師指出,這類技術對維持患者社交與生活品質至關重要,不只救命,更是重建生活。

台北榮總口腔顎面外科主任吳政憲表示,過去頭頸腫瘤或顱顏外傷患者雖能存活,但術後在外觀與功能上往往難以兼顧。榮總自2011年導入電腦輔助手術,現今可在術前透過電腦輔助設計(CAD)與虛擬手術規劃(VSP)精準模擬。

術中結合導航系統(Navigation),提高腫瘤切除與複雜顏面重建的精確度;再以客製化3D列印製作符合個人解剖結構的手術導板與植入物,並應用模組化人工顳顎關節,作為顳顎關節遭腫瘤侵犯後的重建方案,透過顯微重建、人工植牙與數位設計的跨域整合,能更精準規劃與執行治療。

吳政憲舉例,一名口腔癌患者因腫瘤侵犯至大範圍下顎骨與顳顎關節,傳統手術往往難以同時兼顧外觀與功能;醫療團隊透過電腦輔助設計與人工顳顎關節,結合顯微游離皮瓣重建,術後恢復臉部對稱與咬合,展現數位醫療在複雜下顎骨腫瘤重建的臨床價值。

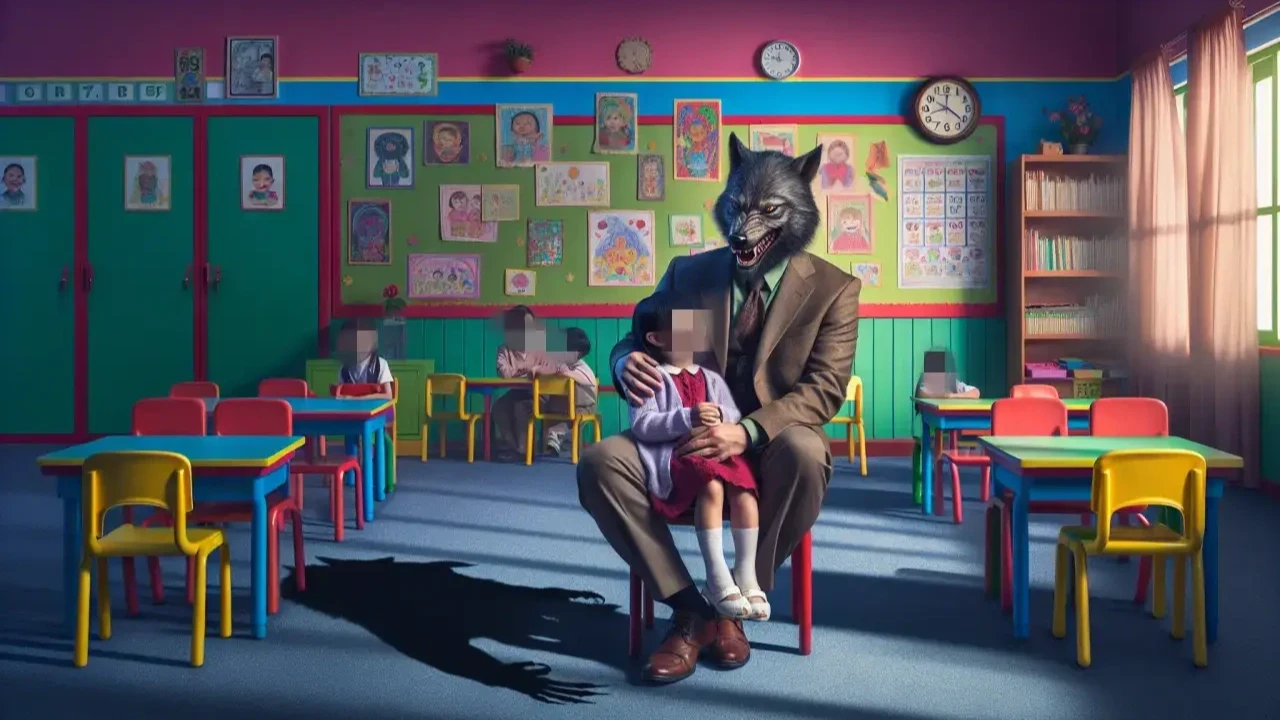

不過,吳政憲強調,這類複雜重建需嚴謹評估,關鍵在腫瘤預後與侵犯範圍;若上下顎同時受累、或患者預後不佳,就不建議把計畫做得過於複雜,良性腫瘤如造釉細胞瘤較有時間規劃,更適合導入;術前設計跨科協作密集,「至少一個月以上」才趕得上妥善規劃,患者年齡與共病同樣會影響癒合與風險,術後通常在加護病房觀察幾天。

家住台中的林先生,因左下顎牙齦出現乳白色腫塊就醫,起初被認為是單純的骨頭增生,後因牙齒內側長出肉球狀物體,經多次切片檢查,最終確診為下顎骨「骨肉瘤」,在網路上查詢許多資料、諮詢中南部許多醫師的意見,都讓他必須在保留外觀和治療疾病二選一,當發現北榮這項有機會同時保留的技術時,「其實一開始我有點懷疑跟猶豫,因為我從來沒有遇到這種的技術」。

林先生表示,下顎骨骨肉瘤的資料比較少,所以相對會比較焦慮,覺得最重要的是要多問、相信醫師,雖然在等待的其中會點煎熬,但是「相信醫師,你會更相信自己的選擇」;因為手術取小腿骨,醫師告訴他,術後約3個月就能正常走路,運動跑步就要再等一下,但在斟酌自身狀況的情況下,想早日恢復的他,比較早就開始練習走路和小跑步了。