全世界都聽見阿里山 林保署公開聲音地景採集成果

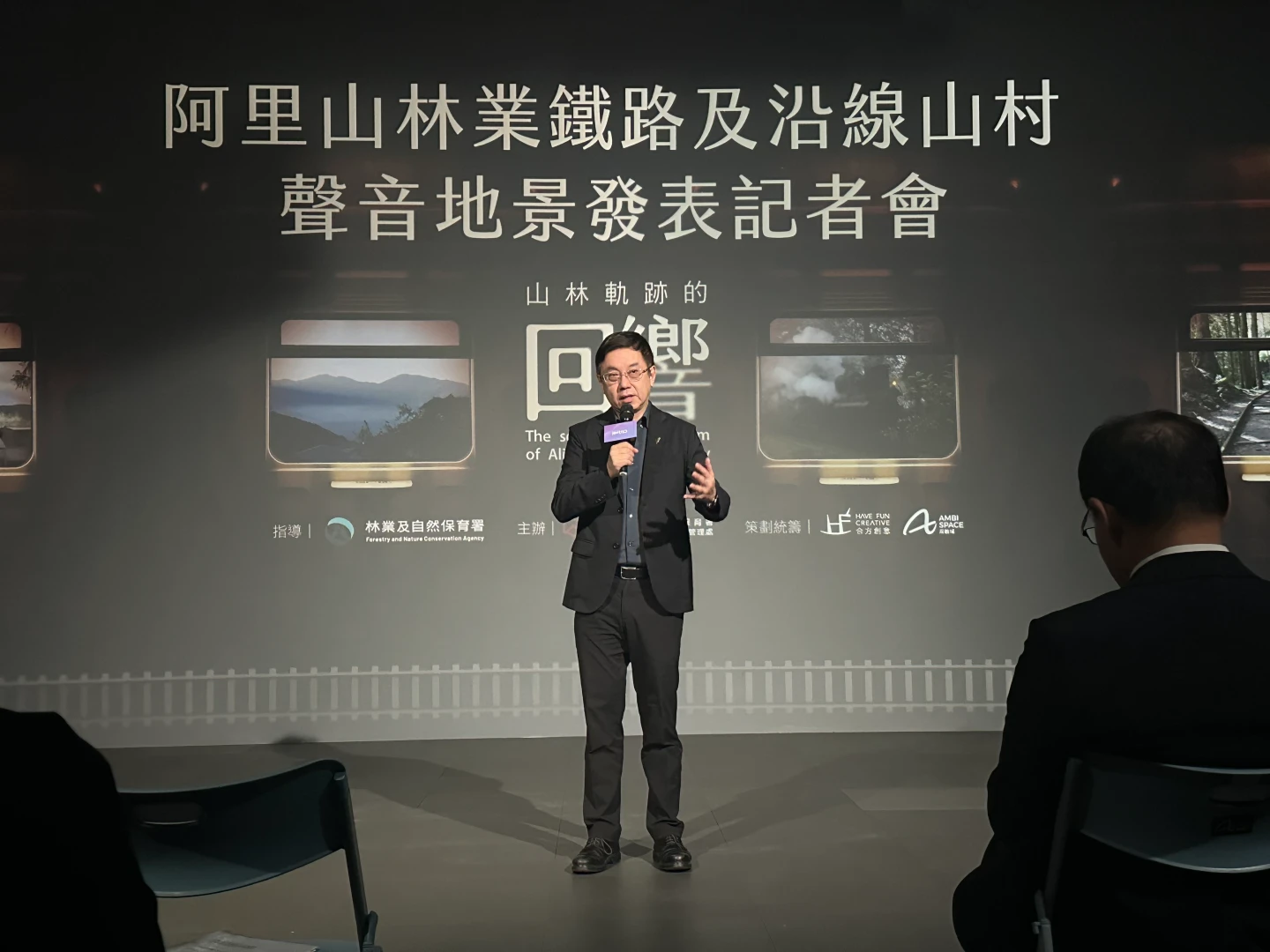

【記者陳怡文/台北報導】農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)今(11/5)於台北101双融域 AMBI SPACE ONE舉辦《山林軌跡的回響—阿里山林業鐵路及沿線山村聲音地景》發表記者會,正式公開「聲音地景採集研究計畫」成果,該聲音不只台灣人能聽到,也會上傳德國網站,讓全世界聆聽,林保署署長林華慶也分享,林鐵處有許多周邊商品如車站、火車頭等模型,未來也可將這些收入的聲音建置在模型內,讓林鐵能有永續的紀錄。

阿里山林業暨鐵道是台灣首處國家級「重要文化景觀」,全長逾70公里,一路從海拔30公尺的嘉義站攀升至2,451公尺的祝山站,串連20座具自然、生態、產業與人文特色的車站。阿里山林鐵不僅保存了車輛、建築等有形文化資產,更承載了無形的聲音記憶與日常故事。

《阿里山林業鐵路及沿線山村聲音地景採集計畫》延續口述歷史基礎,歷時一年,走訪北門、竹崎、樟腦寮、獨立山、水社寮、奮起湖、十字路與祝山等8個車站,建立45個聲音據點,以「聲音」擴展文化景觀的內涵,採集內容涵蓋跨海拔高度的自然聲響、映照地方文化的聚落生活、重現鐵道職人的工作日常及生命歷史傳承的人文故事等四大面向。

林鐵及文資處處長王昭堡表示,我們在胎兒時期就可以聽到外面的聲音,當我們要走的時候,最後離開我們的也是聲音,這回將阿里山林鐵沿線的聲音建立起來會有資料庫,上傳到德國全球聲音地平台radio aporee,全世界各國從地圖上面可以探索到阿里山的林業鐵路,就可聆聽。

林保署署長林華慶表示,視覺是我們最依賴的,如阿里山鐵路一年四季不同海拔景觀都不一樣,聲音的背景、地景是過去大家比較忽略的,而聲音的地景也會隨著時間或不同的季節有不同的變化,阿里山林鐵處開啟計劃,就是記錄阿里山林鐵沿線包含景觀、生態、文化資產的角度做完整的記錄。

今年將有新的車輛加入,未來在巡軌時,過去那種噠噠的引擎聲,就會變成相對較為安靜,因為新車改成電動的,或是明年新的「森里號」加入,它的火車頭鳴聲也會跟過去不一樣,等於是聲景演進不同的階段,有時候不要用視覺改為聽覺會有更多想像,未來定期或不定期留下林鐵沿線包含人文、場站等不同的聲音,讓林鐵有永續的紀錄。

林華慶說,此次整體耗時2年時間,困難之處在於,8個場站需要花時間,也要有耐心,有時候也要有天候的配合,最重要是怎麼記錄到環境中一些不同關鍵的聲音;除了紀錄留存外,外來的應用包含,林鐵處有一些周邊商品,如火車頭、車站模型,就可以把該車站或火車頭所收錄到的聲音放入對應的模型中,有很多應用的可能。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處AFRCHO《記憶如風 聲音成景》Podcast,收錄本計畫8個車站,每站各5個聲音據點,合計40個以上的聲音音檔,並上傳至國內最大的Podcast創作者平台網站SoundOn聲浪。

藝術家吳燦政特別編輯各聲音據點的聲音特色,搭配各音檔的說明文字,提供民眾藉由「聽覺」感受阿里山林業鐵路及沿線聚落的人文自然,從聆聽一段段如故事般的聲音地景,每段約3-6分鐘,進而想像在地的人文風貌,彷彿置身到阿里山豐富的山林環境之中。