童子賢砲轟太陽光電!2大改革迫在眉睫 環團籲能源公正轉型

【記者江星翰/台北報導】水面型光電為國際趨勢,卻因一場風災引爆爭論,和碩董事長童子賢批評,當前政策未納入環評且台灣環境不利發展光電,業者憂恐一竿子打翻一條船,專家疾呼加速提升耐風性並強化環評,環團則提出「在地共生」2訴求。

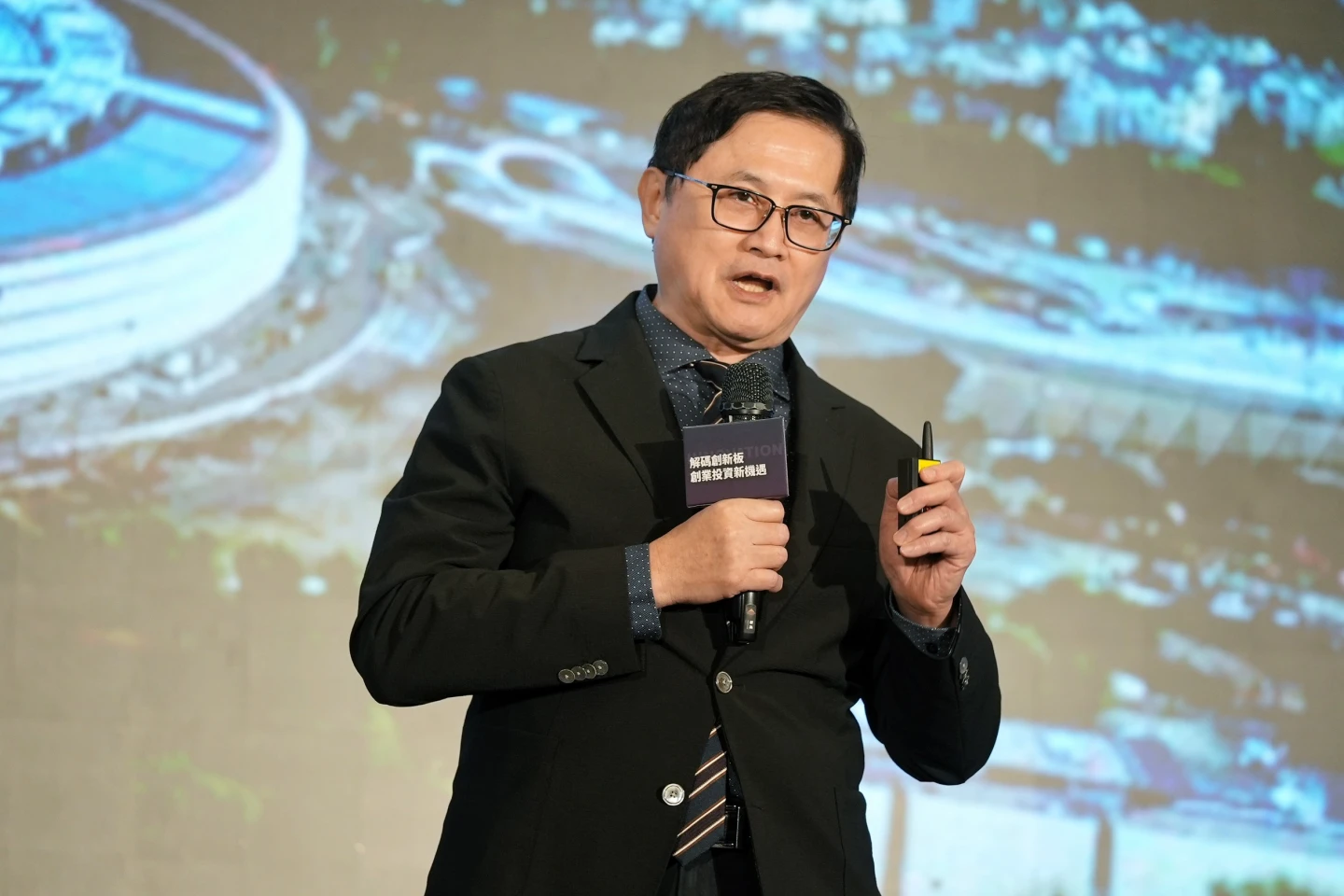

童子賢近期鼓吹台灣發展核電,擁核立場明確,更出任核三重啟公投的正方辯護人,砲轟太陽光電力道猛烈,「在寸土寸金的台灣是天方夜譚。」他不客氣再批,以太陽光電搭配儲能系統,是昂貴、浪費、不環保的能源政策。

他細算,若要滿足台灣一整天的用電需求,光電設置面積必須是10.5個台北市。一位學者搖頭嘆道:「沒有一個國家採用單一能源發電,不論核能或太陽光電都不是萬無一失的能源,現在應坐下來理性解決問題。」

新塭滯洪池災慘 光電改革迫在眉睫

但現在外界對光電怨聲載道,能源界人士直指問題,永鑫能源負責的新塭滯洪池光電案場,「他們過去說這裡是友善環境的典範,但丹娜絲颱風離台逾10天,水上損壞光電板沒清,岸上捆綁後放在原地。」附近居民不滿說。

「讓人觀感太差了。」其他光電業者看不下去,「政府別一直發聲明稿,不趕快處理將重創整個光電產業,民怨升溫後誰會讓你蓋光電?」有學者憂心,政府若不趁勢改革光電業,後果恐拖累再生能源占比20%的目標時程一延再延。

他說,水面型光電為能源轉型的一環,是世界各國發展多元能源的趨勢之一,但台灣地理位置多地震、多颱風,不能沿用其他國家的標準,「離岸風電也曾發生強風吹斷風機葉片,調高風力發電機組技術要求才挺過這次風災。」

改革1:能源署應與內政部討論提高耐風性

根據能源署統計,丹娜絲颱風造成國內33處光電案場損壞,以新塭滯洪池案場損壞約5萬片,災情最慘重。有政府官員坦言,當初設計為承受14級風,但丹娜絲颱風出現17級風,明顯超出案場的抗風能力。

其實國內對光電沒有明確的抗風標準,現行規定依各案場在不同地理位置而不同,普遍要求承受12至14級風,面對極端氣候加劇破壞環境,政府部門人士認為,能源署應與內政部討論,從調整建築法規提升抗風性。

改革2:彭啟明諾水面型光電納環評總檢討

丹娜絲颱風更掀開水面型光電免環評的爭議,環境部官員指出,現行規定設在滯洪池或魚塭,分別被經濟部、農業部認定為「附屬設施」,因此不需環評。

環境品質文教基金會董事長謝英士說,農委會和水利署早有法規,卻止於不能妨礙水利、維護管理應變等,建議從《環評法》第26條,建立各機關「環境基因」,讓各目的事業主管機關辦理環評、環境部考核,並建立「環境數據庫」,供業者評估營運風險。

環境部長彭啟明坦言,過去光電僅針對重要濕地進行環評,「我的立場是開發各種的再生能源,需以環境保護為優先。」至於受爭議的水面型光電,他表示會納入考量,今年底在環評總檢討中討論。

環團點名2部會、台電改善漁電共生機制

災後至今,外界將焦點放在水面型光電,鮮少人關心當地居民苦等一周無電可用,環團直言,當前的漁電共生政策缺乏實踐「在地共生」,「僅將魚塭視為發電載體,忽略地方居民的實際生產與生活需求。」

環團提2訴求,一是能源署和台電應提出「保障養殖業者自設光電設施優先取得饋線容量」,讓養殖戶可以真正參與綠色轉型,而漁業署應提升養殖戶自行設置漁電共生案場的獎勵輔導機制,包括提供專案貸款與技術協助。

第二,能源署和漁業署應提輔導計畫,協助光電業者增設逆變器、儲能等設施,提供養殖戶自用與社區供電需求。環團呼籲,明定優先自發自用、餘電躉售;自設光電設施者,應要求提出支援社區緊急供電的回饋計畫等。

環團強調,能源轉型的核心不只是電力產出,應讓在地居民和產業真正參與及受益,才能實現漁電「共生」,並呼籲外界勿再刻意發布光電設施全面毀損、污染漁獲等不實資訊,避免對養殖漁業和能源轉型造成負面影響。