分析|獲輝達入股別高興太早 英特爾最大問題並未因而消失

【財經中心/台北報導】輝達昨宣布砸50億美元(約1500億台幣)入股英特爾,受此激勵,英特爾周四股價一度飆漲逾30%,收盤上漲22.77%。但分析師認為,這項投資對解決英特爾最棘手的問題—如何扭轉其陷入困境的代工晶片製造業務,卻幾乎毫無助益。

外媒報導,根據協議條款,輝達將獲得英特爾約4%的股權,輝達將在其AI資料中心伺服器系統中採用英特爾的CPU,英特爾則將在個人電腦的晶片產品中應用輝達的GPU技術,但關鍵在於,協議未提及英特爾的製造業務。

不少華爾街分析師指出,代工業務仍是英特爾目前最大的隱憂。部分人士主張剝離該業務,有些人則指出,此舉將因規模經濟效應,削弱英特爾自產晶片的成本優勢。CFRA分析師Angelo Zino表示,該業務至少將持續虧損至2027年。

英特爾代工業務每年約虧136億美元

過去3年來,英特爾一直在代工業務領域燒錢,試圖使其製造技術趕上台積電,而其代工業務目前每年虧損約136億美元。

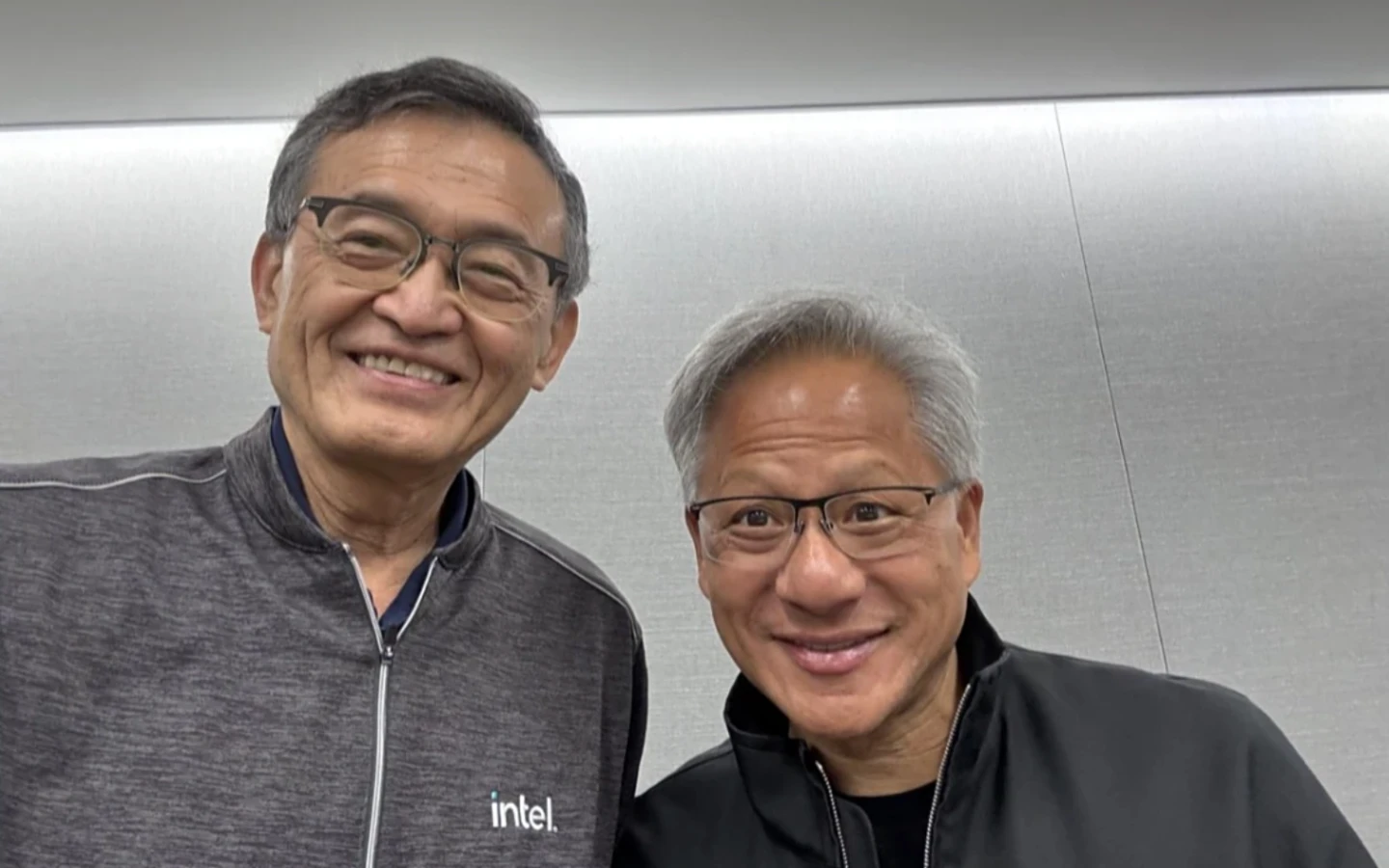

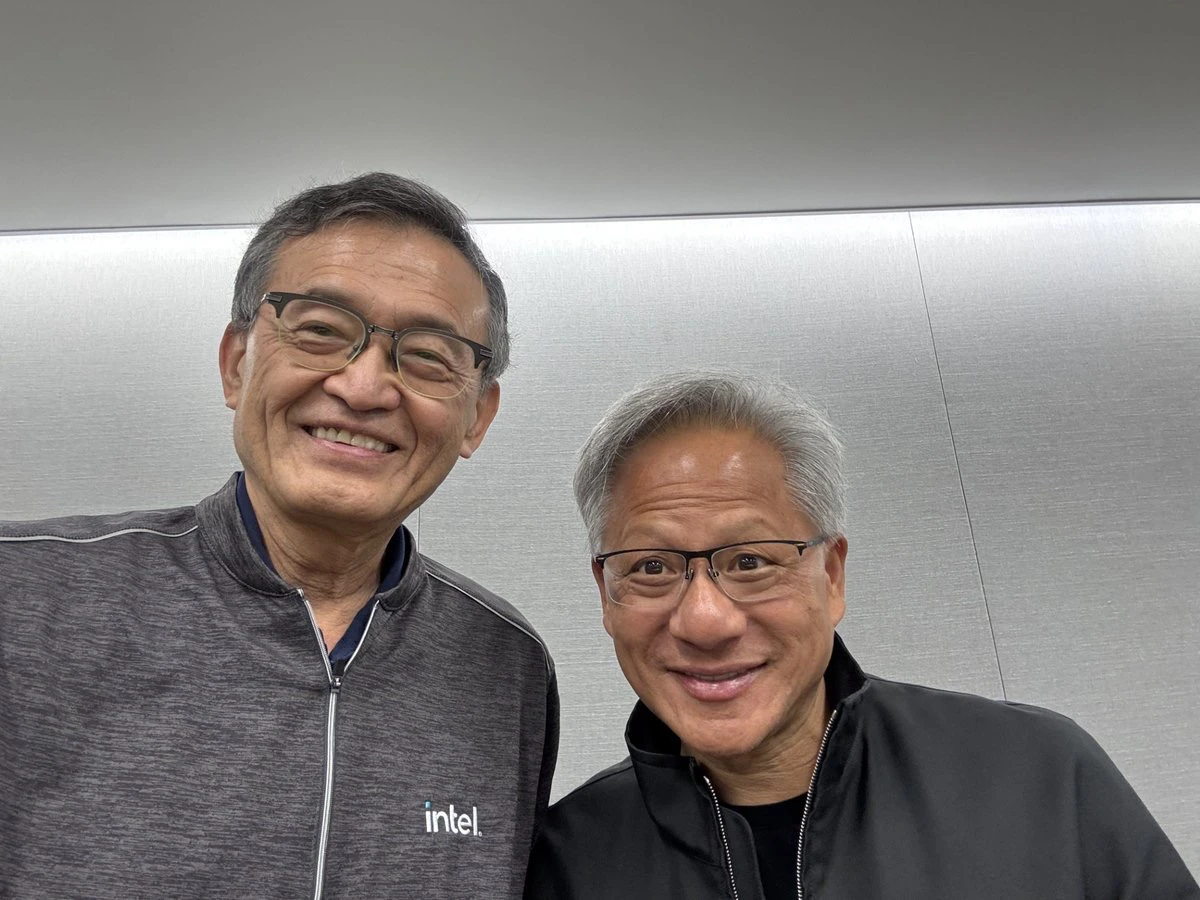

在周四宣布入股記者會上,兩家公司都刻意迴避就是否會在英特爾的晶片代工廠實際生產輝達產品發表評論。目前,輝達的大部分晶片由台積電代工,英偉達執行長黃仁勳在周四的記者會甚至對台積電大加讚賞。

對於英特爾的代工業務,黃仁勳表示,輝達一直在評估英特爾的晶圓代工服務,但被問及作為兩家公司協議一部分而生產的新PC和數據中心晶片,是否有助於發展該業務時,他迴避這個問題。他稱讚英特爾先進的晶片封裝技術,這是一種可以將不同晶片設計整合在一起的工藝,並暗示新晶片可能會使用該技術,但這可能不會對英特爾的晶圓代工業務整體造成太大影響。

輝達對台積電代工仍有強烈偏好

在周四電話會議前的一份報告中,Bernstein Research的分析師指出,輝達仍未給出代工協議,實際上反映輝達對台積電的強烈偏好。

Moor Insights & Strategy分析師Anshel Sag表示,周四協議中未涉及任何向英特爾代工服務業務輸送訂單的內容,令他感到驚訝。「事實上,我原本預期輝達會宣布與英特爾達成某種代工協議,而美國政府將參與其中,」他指出,輝達同樣有意將供應鏈從台積電轉向多元化布局。美國政府近期已收購了英特爾10%的股份。

輝達與英特爾在新協議中迴避製造相關問題,也印證一些業內人士的猜測,英特爾未來最好也是唯一的出路就是分拆為一家晶片設計公司和一家晶片製造公司,這種架構將使英特爾的晶片業務,能從與輝達等公司的合作中獲得更多收益,並使這些合作更具合理性。

英特爾分拆更貼近美國國家安全利益

外媒指出,若英特爾完成分拆,輝達便可與英特爾晶片設計團隊共同研發資料中心及PC用CPU,隨後交由台積電、三星或英特爾代工生產,無需顧慮英特爾自身的製造利益。

輝達及其他晶片設計公司(如高通和AMD)也將更願意委託英特爾代工,因為這能讓他們確信英特爾不會與之競爭。目前輝達之所以願意與英特爾深度合作,很可能源自於英特爾在輝達主導的AI晶片領域已失去競爭力。

分拆帶來的附帶好處是,包括近期購入近10%英特爾股份的美國政府在內,部分投資人可選擇投資英特爾的晶片製造或晶片設計業務,而非同時承擔兩者的風險。鑑於近年來推動美國產業發展的核心驅動力,是對國內晶片製造能力(而非CPU設計)的擔憂,這種方式或許也更能貼合美國國家安全利益。

輝達入股可能吸引英特爾潛在客戶跟進

當然,分拆英特爾並非易事,包括晶圓廠持續虧損及相關融資協議的複雜性,若想與台積電競爭並重振晶片製造實力,英特爾晶圓廠可能須被迫獨立生存,屆時才可能獲得輝達等客戶及政府更多支持。

樂觀前景在於,輝達的投資,可能吸引英特爾代工廠其他的潛在客戶跟進注資,這將為英特爾建造昂貴尖端晶片工廠提供所需資金,並使剝離後的代工業務獲得更穩健的財務基礎。這正是英特爾迫切需要的那種投資。

儘管周四輝達與英特爾的協議完全聚焦於英特爾的產品部門,但CFRA的Zino表示,該協議仍增強英特爾的信譽度,對它的製造業務有利。 Zino稱,該協議至少可能讓輝達在未來某個時間點開始測試英特爾的代工服務,「你可能會看到輝達開始向英特爾提供一些象徵性的業務。」