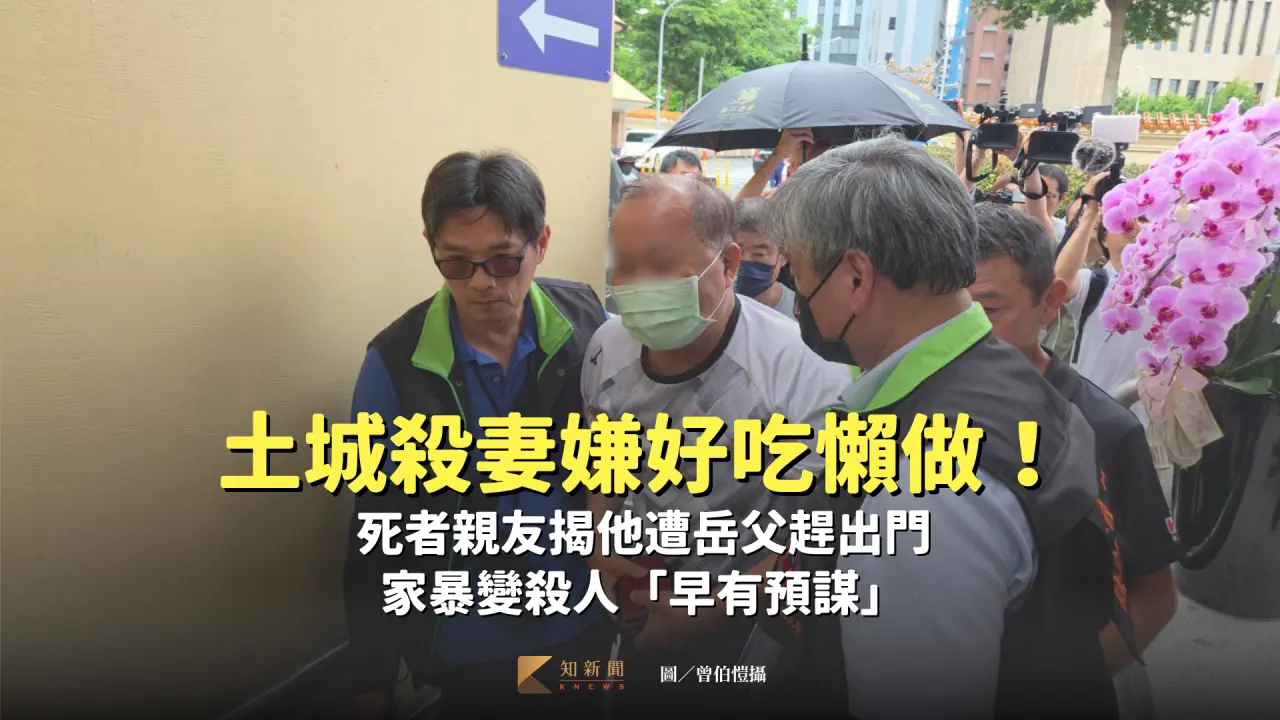

土城命案專家示警「開庭前後」恐成報復時機 婦團疾呼應嚴懲加害人

【記者賴昀岫/台北報導】新北市土城區謝姓男子昨上午和妻子,為保護令官司到新北地院家事庭出庭,後續竟然當街持刀砍殺2人奪命。婦女救援基金會疾呼,「司法單位對此故意殺人的加害人應嚴懲不可輕放」,並提醒在離婚、保護令開庭與審判結果前後,暴力及嚴重性程度容易增加,更需留意被害人安全。

謝姓男子7日上午和妻子,為保護令官司到新北地院家事庭出庭,並在開庭後開車尾隨妻子和小姨子,撞倒騎機車的2人,再當街持刀砍殺2人奪命。謝男與妻子張女育有2女,今年5月17日謝男疑有家暴行為,遭妻子提告並聲請暫時保護令,法院6月裁准,兩人也因此分居,謝嫌南下屏東居住,兩女則由張女照護。

謝男疑因不滿張女拒他探視女兒,5日晚上違反保護令,前往張女位於土城住處搬東西,過程中疑似摔破一只存錢筒,兩人發生激烈口角。警方獲報將謝男帶回,移送新北地檢署複訊後,檢察官認為「情節輕微」無保請回,警方也協助張女聲請緊急保護令,孰料昨早發生憾事。

針對此案件,婦援會呼籲司法單位對此故意殺人的加害人應嚴懲不可輕放。為了預防類似案件再發生,不可輕忽性別暴力嚴重程度,應要有評估暴力再犯的敏感度,積極落實家庭暴力防治法第三章刑事程序,以維護被害人和周遭民眾的安全。

離婚、保護令開庭與審判結果前後 暴力及嚴重性程度易增加

對於此類似案件實務經驗,婦援會提出以下3大重點:

1、 親密關係暴力本質是權力控制:

當暴力已成為對被害人權力控制手段時,暴力行為往往具有多樣、多次連續性虐待的特性。實務上發現被害人因為害怕或制止暴力聲請保護令,大部分加害人會因公權力介入而降低暴力行為或嚴重性,但也有少數加害人認為其被剝奪權力控制感、讓其沒有面子而產生報復行為,或是再施以更嚴重暴力行為以控制、阻止被害人脫離或向外求助。

2、 離婚、保護令開庭與審判結果前後,暴力及嚴重性程度容易增加,更需留意被害人安全:

實務經驗發現家庭暴力案件在離婚、保護令的開庭和審判前後,加害人想要阻止被害人開庭、持續開庭情緒、無法接受訴訟結果,容易出現各種恐嚇、報復暴力行為。社工人員要與被害人進行人身安全風險評估與因應計畫,例如出入路線、遇到加害人因應方式等。保護令核發後,家庭暴力防治官進行執行保護令時,約制告誡加害人。

3、 家庭暴力保護令雖可禁止加害人對被害人持續施暴,但面對慣性、嚴重虐待、難以控制情緒的加害人仍需完整人身安全計畫:

保護令效力對於大部分加害人有效果,可是對於無懼公權力、具有毀滅性格、報復心強烈的加害人效果有限,仍需要警政、司法對加害人強力約制和後續教育輔導,被害人安全維護計畫。對於被害人的生命安全風險高,無法將加害人羈押時,被害人可帶其子女暫時居住在庇護所,以維護安全。

專家:保護力約8成有嚇阻效果

暨南國際大學社會政策與社會工作學系特聘教授、家庭暴力研究中心主任王珮玲指出,這個案件當最主要的問題,應該是行為人違反「保護令罪」;雖然這類事件可能影響民眾對保護令的信心,但其實目前研究顯示,「大部分的保護令,發下來是有嚇阻效果的」,約八成可起到嚇阻效果,但也的確有兩成左右為遵守。

針對不遵守保護令的狀況,研究也發現一些相關因素,王珮玲說,個案有其他犯罪前科、有精神狀況或人格議題、對被害人有高度控制或跟蹤騷擾行為者,往往有較高的比例會違反保護令;當保護令發出後,還是要搭配符合個案的安全計畫,否則是不夠的。

在事件發生後,2個孩子不但是目睹兒,還得面對爸爸殺害媽媽的殘酷事實。王珮玲提醒,看到、聽到、感受到都算是「暴力目睹」的小孩,可能帶來負面影響,在不同年齡層出現不同問題;所以在處理家暴議題時,大人千萬不能想「忍一忍就過去」,因為這對小孩會產生終生影響,目前在政府機關、學校等場域,都有相關的輔導措施,也呼籲大人在處理家暴議題的時,「一定要考慮到對小孩造成的影響,真的是不能輕忽的。」