感染症資源庫明年完工 台灣以國旗身分參與國際菌種聯盟

【記者林芳如/台北報導】為強化國家防疫戰略科技,推動國家疫苗自製、感染症診斷試劑與新藥開發,「國家感染性疾病資源庫」(NIDB)將於明年完工,總統賴清德今日在國慶演說強調台灣持續跟各國加強合作。國衛院院長司徒惠康表示,台灣已經加入國際和亞洲兩大菌種聯盟,且以「國旗」身分參與,可將國內特有菌株、病毒株存入國際聯盟,同時從國際組織取得國外重要的病原,掌握全球疫情動態。

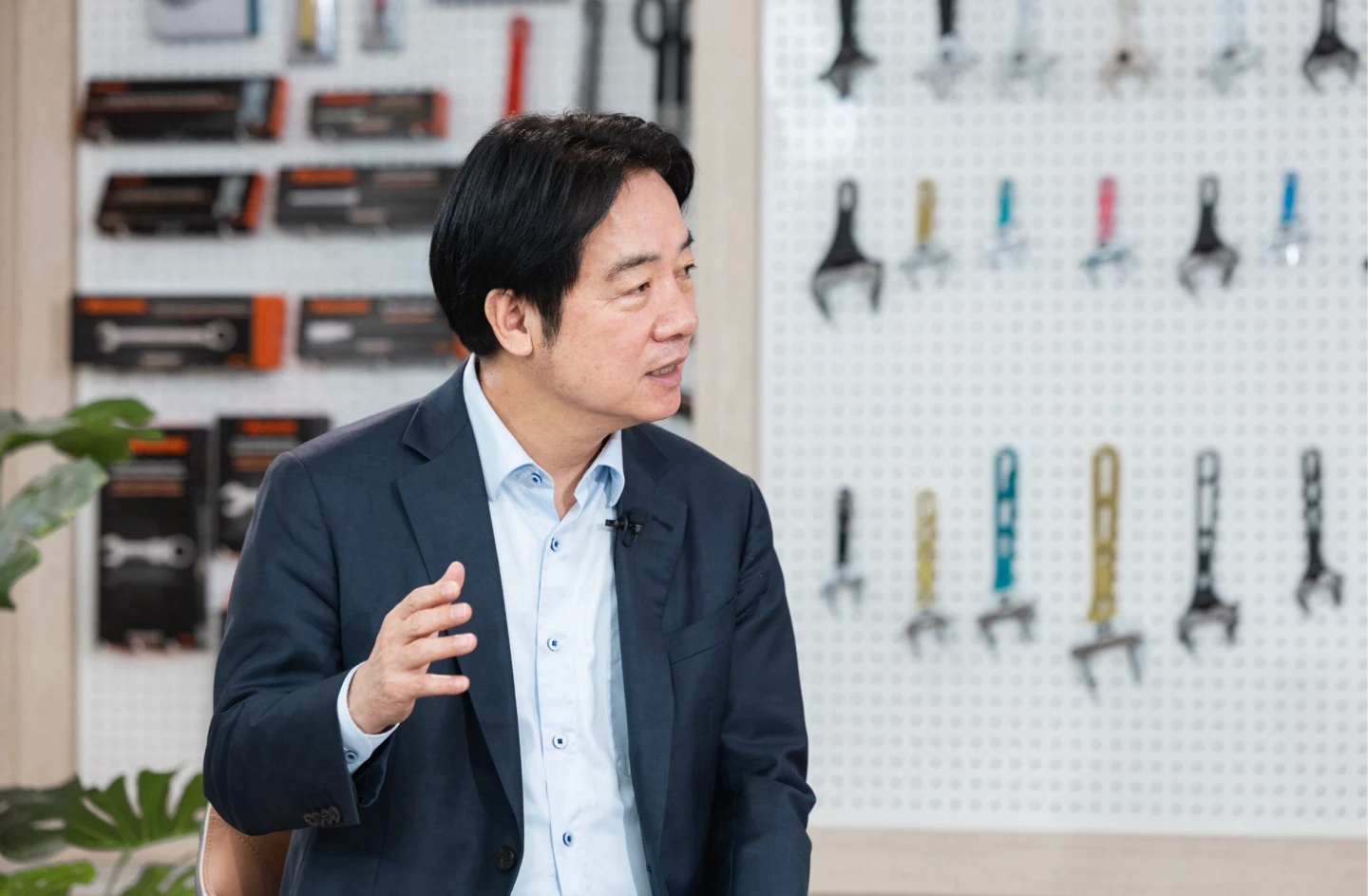

「國家感染性疾病資源庫」(National Infectious Diseases Bank, NIDB)於2024年12月19日舉辦工程上梁祈福典禮,總統賴清德今日在國慶演說特別預告,資源庫將於明年完工,台灣會持續跟各國加強合作。

國家衛生研究院院長司徒惠康進一步說明,台灣已經加入國際菌種聯盟(World Federation Culture Collections)和亞洲菌種聯盟(ACM,Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resource),前者有近80個國家,超過一百個機構參與,總部在荷蘭;後者約35個機構加入,總部在日本。

司徒惠康特別提到,台灣是以「國旗」身分參與這些國際平台,合作是雙向交流,台灣可將國內特有的菌株、病毒株存入國際聯盟,同時也能從國際組織取得國外重要的病原,掌握全球疫情動態。未來的重大疫情必定是全球性的,透過國際合作,台灣能更快速地取得全球的病原資訊,對於防疫準備至關重要。

「國家感染性疾病資源庫」概念源於2020年新冠疫情爆發初期,司徒惠康指出,當時因嚴格的負壓隔離病房規定,學術界與生技業者難以取得患者檢體(如血液、唾液)進行病毒研究,造成困擾與混亂。時任衛福部長陳時中希望國衛院建立全國性平台可以系統性收集新冠感染者者檢體,甚至把各種可能影響人體健康的病毒、細菌、黴菌、真菌都做系統性蒐集。

司徒惠康表示,國衛院也與疾病管制署簽約,疾管署有公權力可以收集各大醫療院所第一線的檢體,但過去僅限於診斷與公衛防治,新協議在法規上有一個重大突破,允許疾管署將寶貴的檢體合法轉移至國衛院,供更廣泛的研發使用,例如開發新藥、疫苗及快篩試劑。

「國家感染性疾病資源庫」大樓除了有多間生物安全第二等級的實驗室,可以進行細菌、真菌與病毒病原體等不同生物的研究外,也設有二間生物安全第三等級高防護實驗室,一間可操作動物實驗,另一間則可進行細胞生物實驗。

司徒惠康說,「國家感染性疾病資源庫」,也開放給國內的學術機構和生技業者申請使用,透過提供完整的病原與檢體資源,加速台灣在傳染病領域的研發能量,強化國家的防疫韌性。