AI新創Thinking Machines Lab發表首篇研究文 稱解決AI一大技術痛點

【編譯黃惠瑜/綜合外電】OpenAI前技術長穆拉蒂(Mira Murati)2月正式創立AI公司Thinking Machines Lab,不到半年就完成種子輪20億美元(約602億元台幣)的種子輪融資。儘管尚未推出任何產品,投資人卻對這家公司信心十足。穆拉蒂7月曾表示新產品將在幾個月內問世,而公司研究室近日發表部落格文章,宣布解決人工智慧(AI)中的「不確定性」(nondeterminism)技術難題,這也讓外界更加好奇,未來的產品是否會與這項突破性技術有關。

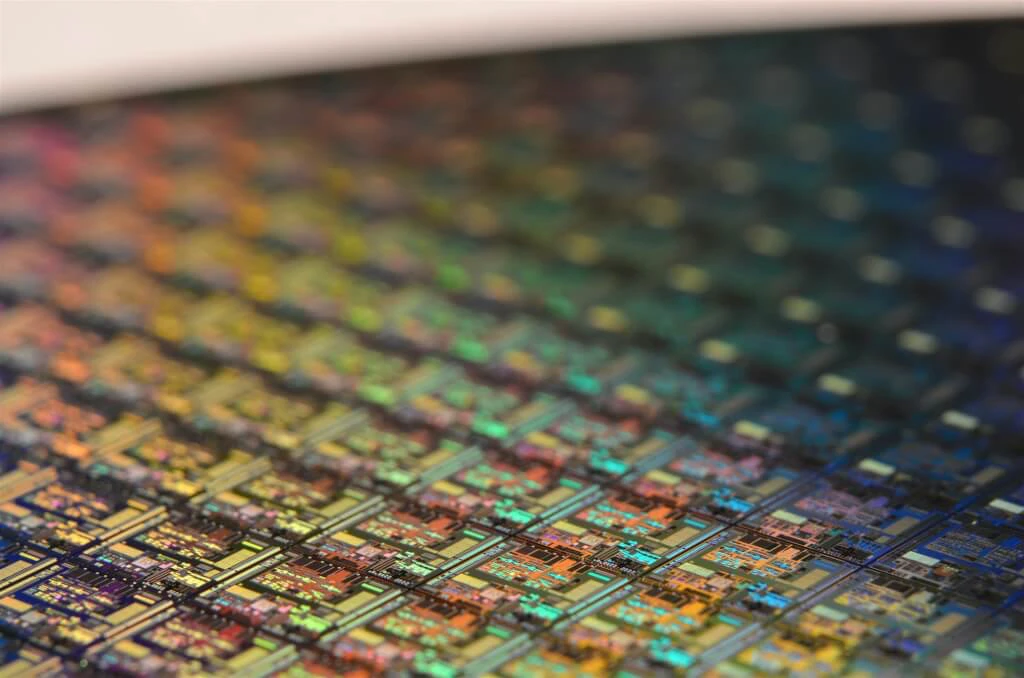

Thinking Machines Lab這篇名為《克服大型語言模型推理中的不確定性》(Defeating Nondeterminism in LLM Inference)的技術性文章,旨在解決每次問AI相同問題,答案卻每次都不同的情況。文章作者何瑞斯(Horace He,音譯)首先指出,儘管AI界普遍認為這種大型語言模型中的不確定性是由浮點數(floating-point),即帶有小數點的數字,加上並行(concurrency)運算導致的結果,但仍無法解釋不確定性的根源。

Today Thinking Machines Lab is launching our research blog, Connectionism. Our first blog post is “Defeating Nondeterminism in LLM Inference”

— Thinking Machines (@thinkymachines) September 10, 2025

We believe that science is better when shared. Connectionism will cover topics as varied as our research is: from kernel numerics to… pic.twitter.com/jMFL3xt67C

電腦科學專家、谷歌(Google)前工程師程世嘉在臉書針對這篇技術性文章提出淺顯易懂的解釋,表示這篇論文指出大型語言模型的不確定性在於類似「公車班次」的問題。假設使用者對AI的一次提問,就如一個要去某個目的地的「乘客」,而AI伺服器就是「公車總站」。程世嘉解釋,「為了提升效率,公車總站(AI 伺服器)不會每來一個乘客就發一班車。它會把差不多時間要出發的乘客集合起來,坐滿一輛公車再一起出發。這一車的乘客,在 AI 的世界裡就叫做一個「批次 (Batch)」。

然而,程世嘉解釋,「為了達到極致的運算效率,GPU針對不同大小的批次,會自動選用不同的內部演算法(在論文中稱為 kernels)。處理100人大批次的演算法,跟處理1人小批次的演算法,其內部的計算順序是不同的」。因此才會導致大型語言模型的不確定性。

程世嘉表示,這篇論文對此提出了核心解決方法,就是「強制讓GPU無論批次大小是多少,都必須使用同一套固定的計算策略和順序」。

何瑞斯在文章結尾表示,在機器學習中,當遇到不確定性或微妙的數值差異時,往往很容易想以應付的方式處理掉,畢竟系統本來就帶有機率性,人們會覺得多一點不確定性無傷大雅。然而,何瑞斯指出,「我們拒絕這種失敗主義。只要付出一些努力,我們就能理解不確定性的根本原因,甚至解決它們!我們希望這篇部落格文章能為社群提供關於如何解決推理系統中不確定性的清楚理解,並激勵其他人全面理解他們的系統」。

根據科技新聞網站TechCrunch報導,穆拉蒂7月表示,Thinking Machines Lab的第一款產品將在未來幾個月內亮相,並且將「對研究者以及開發客製化模型的新創公司都很有幫助」。目前仍不清楚這款產品的確切樣貌,也不確定它是否會使用這項研究中的技術,來產生更可重現的回應。

不過,這個研究部落格提供了難得的機會,讓外界得以窺見矽谷最神秘的AI新創公司之一的內部運作。雖然未明確透露技術的最終方向,但可看出Thinking Machines Lab正在挑戰AI尖端研究的一些重大問題。真正的考驗在於Thinking Machines Lab能否克服這些挑戰,並將研究成果轉化為產品,證明公司120億美元(約3613億元台幣)的估值合理。