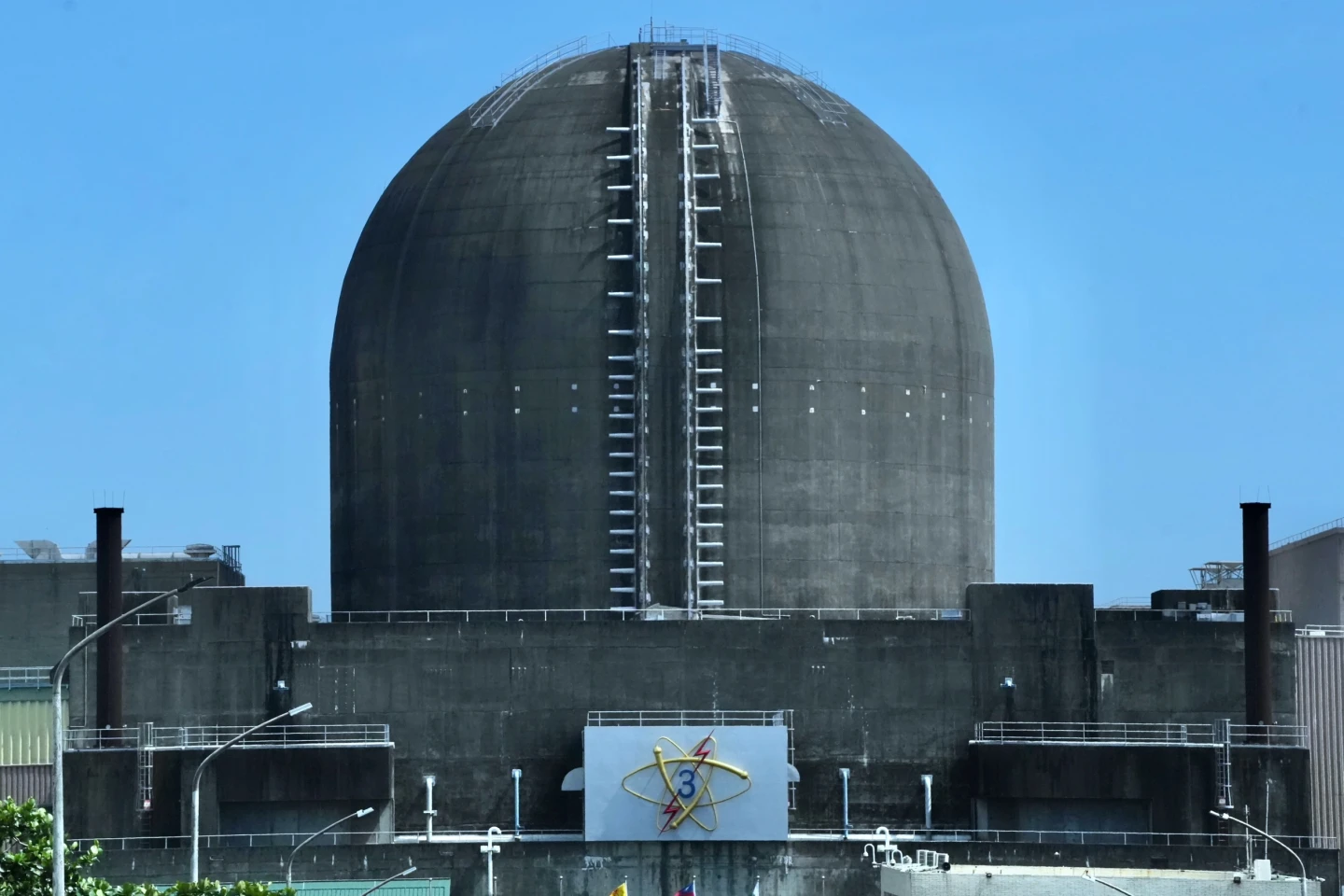

分析|核三公投確定重啟無望 AI與半導體擴張下台灣供電挑戰加劇

【記者吳珍儀/台北報導】核三廠公投落幕,重啟確定無望,台灣能源轉型路徑面臨嚴峻挑戰。隨著核電退出,供電穩定更依賴天然氣與再生能源;但在AI資料中心與半導體先進製程持續推升用電需求下,未來如何填補核能缺口,並因應新興產業帶來的龐大負荷,繼續成為各界關注焦點。

本次公投結果為不通過,能源專家認為,能源缺口需靠天然氣與綠能彌補。最大的問題是台灣能源結構將完全排除核電,電力缺口需由天然氣、再生能源與儲能系統填補。

台灣能源結構目前「過度依賴天然氣」,若國際市場出現價格波動或供應中斷,將對能源安全造成挑戰。

梁啟源:廢核後我國面臨五大結構性風險

中央大學管理講座教授梁啟源指出,廢核後我國面臨五大結構性風險,包括供電穩定惡化、區域電網韌性不足、電價飆升衝擊產業競爭力、減碳與空污目標受阻,以及能源自主性下降。他警示,2025 年右夜間尖峰負載恐達 3,809 萬瓩,淨尖峰供電能力僅為 4,081 萬瓩,備轉容量率僅剩 2.2%,遠低於 6% 警戒線,一旦極端氣候或機組故障,恐重演大停電危機。

梁啟源也批評政府對備轉容量率的計算不夠全面,指出從2025年5月核三 2 號機除役以來,即使火力全開並啟用備用機組,備轉容量率仍有多天低於7%,未來三年可能長期低於4%,供電短絀恐成常態。

他提出重啟核電是目前最具可行的解方,核一乾式貯存已啟用,核管法也已三讀通過具法源依據,可供核能延役或重啟以穩定供電。不過在公投結束後不重啟核三廠,如何解將成問題。

核電缺口由天然氣與再生能源填補

依能源局統計,目前台灣能源組合中,天然氣約佔四成、燃煤近三成,核電因核二退役已降至個位數。隨著核三確定無法重啟,政府將進一步依賴天然氣機組與太陽光電、離岸風電等綠能。

以現況來看,核電約佔台灣供電6%。台電規劃由新增燃氣機組接力補位,其中核三一號機除役後,95萬瓩缺口由民營豐德電廠第三號機(110萬瓩)承擔;核三二號機退役後,則由「大潭7號機」、「興達一號機」、今年下半年投產的「興達二號機」與「台中新一號機」合計約480萬瓩燃氣機組接手。

能源政策目標朝向「532」結構邁進,即天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%。但目前綠能發展進度落後,年底僅估可達15%至16%。依經濟部規劃,持續推動太陽光電、離岸風電,同時加速地熱與小水力,2026年底可望達20%,2028年達23.4%,2030年約30%。

能源署資料顯示,去年台灣發電結構中,燃氣42.4%最高,燃煤39.2%次之,再生能源僅11.7%,其中太陽光電佔45.1%、風力31%、水力12.4%、生質能與廢棄物11.4%。

然而,天然氣高度依賴進口,受國際價格與地緣政治影響;再生能源則受天候與儲能瓶頸限制,難以提供全天候穩定電力。Luminous Asset Management香港首席投資總監陳彥甫即分析,台灣能源結構缺乏基載電力支撐,若僅靠燃氣與綠能銜接,仍難完全取代核電的穩定性。

AI資料中心耗電如一座城市 供電不解決「大廠不敢來」

AI時代來臨,資料中心與半導體廠持續擴張,單一資料中心耗電量恐相當於一座中小城市。文大教授柏雲昌指出,當兩者同時成長,台灣電力系統將承受前所未有壓力,若未提前規劃,勢必出現吃緊。清華大學教授李敏則警告,若電力問題無解,「大廠可能連來都不敢來」。

台灣作為全球半導體重鎮,用電需求與先進製程緊密相扣。台積電等龍頭推進3奈米與更高階製程時,每座廠區的用電量動輒等於一個中小城市。

同時,AI浪潮帶動的資料中心建設,更加速放大需求。產業估計,AI伺服器耗電量平均為傳統伺服器三至五倍,大型AI運算集群耗能甚至媲美一座工業園區。資深分析師許博傑提醒,AI驅動的算力需求,未來五年將大幅推升尖峰用電。

供電穩定與成本壓力並存

除供應面挑戰外,專家也認為,能源成本同樣是隱憂。隨著天然氣比重拉升,電價必然承壓。若電價長期壓低,不利台電財務;若調高,則可能削弱產業競爭力。近期台美關稅談判中,已有專家指出「能源與電價」是外資投資台灣的重要觀察指標。換言之,若供電穩定性與價格預期無法確立,半導體與AI產業鏈恐面臨隱形風險。