健保30|破除借錢賣兒看病、IC卡上路23年遠勝身份證 葉金川曝健保續命2解藥

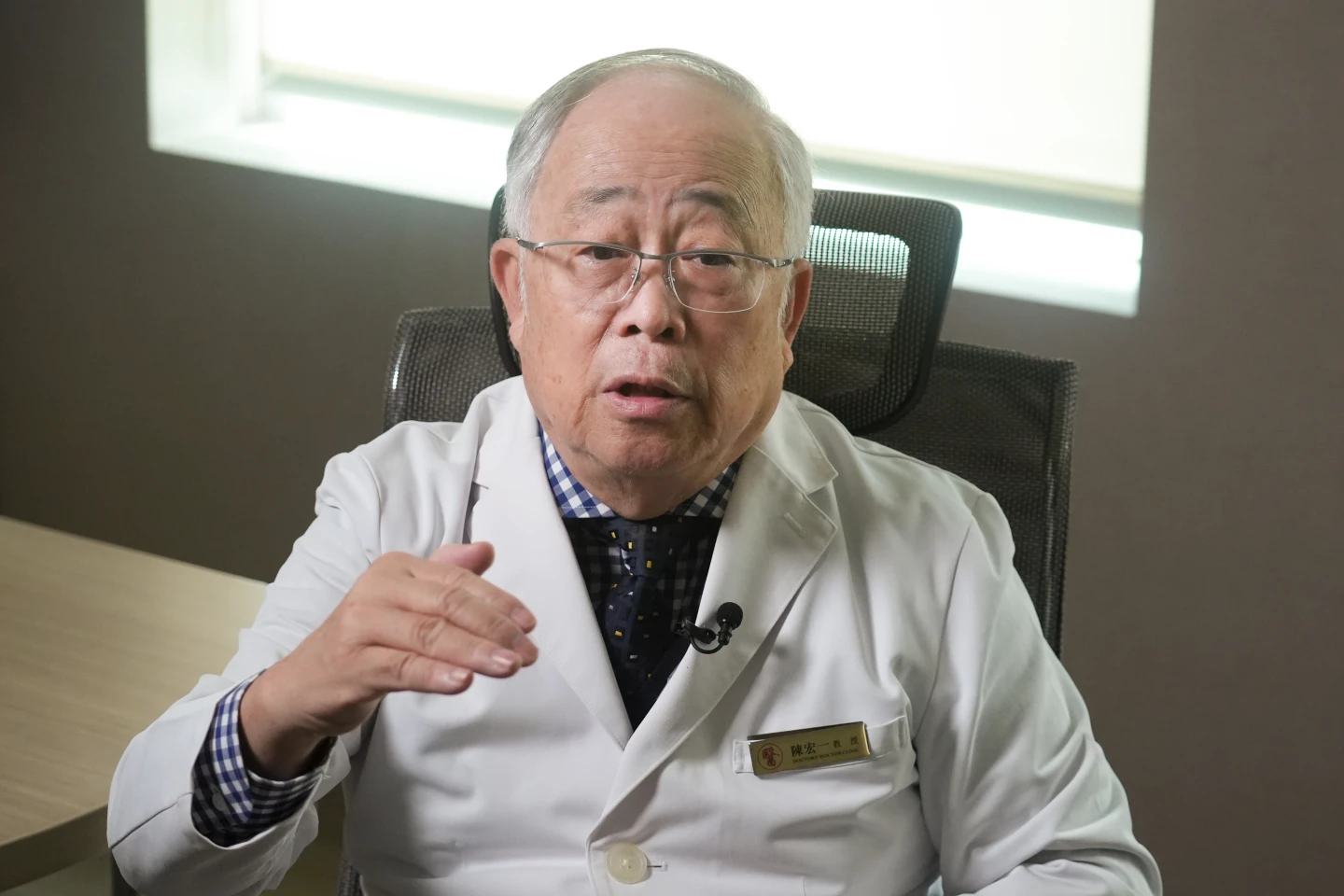

【記者陳怡文/台北報導】台灣1995年3/1實施全民健康保險,至今滿30週年,回顧上路前夕,衛生署副署長葉金川自願降級擔任健保局籌備處處長、健保局首任總經理,首要任務就是趕在1995年立委選舉前讓健保上路,當時台灣雖然是1萬美金收入國家,但借錢、賣兒女看病等「因病而窮」新聞常見,現在聽不到這問題,就是因有全民健保;另外,讓他驕傲的點在,身分證至今無法數位化,但健保2002年就有IC卡、更有用,是健保一大里程碑;針對「2030年是健保大限」,他直言,健保若靠薪資是沒有辦法撐下去的,要從2點做起,一、縮減支出,二、增加收入,才可以讓健保走遠一點。

編者按:1995年全民健保開辦,至今30年,財務壓力已到深水區,台北政經學院基金會製作《創造奇蹟的旅程》紀錄片,喚醒全民認知永續健保人人有責。

1987年11月行政院指示經建會負責規劃全民健保,1988年7月經建會成立規劃小組負責規劃,1990年6月衛生署接辦全民健保第二期規劃工作,隔年成立「全民健康保險規劃小組」,1993年12/29衛生署奉准成立「中央健康保險局籌備處」,負責籌設中央健康保險局,籌備處處長由原行政院衛生署副署長葉金川擔任,1995年3/1台灣開始實施全民健康保險,至今滿30週年。

葉金川回憶健保上路的前一年,衛生署署長張博雅派主秘告知,身為副署長的他要兼任籌備處,他回「可以啊,當然歡迎,我願意去做這個」,後又被告知不能兼任、只能擇一,大家都以為他會留著副署長,他卻選擇擔任籌備處處長,他坦言「雖然我是被降級的」變12職等的處長,當時還有別人要爭取這個位置,而當時的張博雅曾說過一句「如果外面指派來,我不負這個責任,我自己派的,我付這個責任」。

1994年社會氛圍期待健保上路,葉金川述說,當時是台灣是最穩定的時候,經濟成長很好,每年GDP都有6%以上的成長,朝野一黨獨大、黨外勢力小,政治很穩定,民眾要求很大,「一灘血的故事」就是沒錢輸血就死掉了,所以有大病就拖,急病就躺在地上滾來解決問題,但很多人因病而窮,這是1萬美金收入的國家就應該去解決,大家都期望全民健保迅速開辦。

葉金川直言,大病看不起,特別是洗腎一年就要50萬至60萬台幣的費用,有一個辦法就是加入職業工會、勞保,但勞保局會去查「帶病投保」,已經在洗腎現在才加入就剔除,有些重病如心臟病,沒錢看病,即便有錢也是借來的或賣兒賣女兒等,當時這種新聞到處都是,雖然台灣達1萬美金的收入,但也不是每個人都有,因病而窮的現象很常見,現在聽不到這個問題,就是因為有全民健保。

擔任籌備處處長面臨的壓力?葉金川表示,1993年12月底籌備處才成立,原本健保1994年要開辦,拖到年底還有1年,時間壓力其實是蠻大,雖然1994年跳票,不過1995年一定要辦,他1995年1月成健保局第一任總經理,首要任務就是負責趕快讓健保上路,原預計在1995年年底才要上路,但因剛好要立委選舉,若沒開辦很不利,所以提前3月上路。

另外,健保條例是1994年12月下旬才通過,1995年1/1才掛牌,當天只有他一個人有人事令,但1月下旬成立了6個分局,只有幾個經理、幹部,2月底前到職也只有600人,且其中有300至400人在總局,但開辦的人力至少要2000人,最多甚至要到4000多人,所以開辦那天,還有人拿著派令在找桌子,連坐哪裡都還沒搞定,3/1才大量派令員工進駐,但也沒滿2000人。

讓他印象深刻是,1994年2/25是周六要上班,他早上6點上廣播節目,主持人問他「3月真的要開辦嗎」,他回應「怎麽可能,我們人都還沒到,資訊也還沒弄好,健保卡也還沒印,資訊系統也還在調整,怎麽可能3/1開辦」,但8點,行政院長連戰召見衛生署長張博雅等人,下令「3月一定要開辦」,理由是因為到年底有立委選舉,開辦到穩定大概要多久,知道至少要亂個半年,早亂晚亂一定會亂,不可能不亂的,所以院長決定3/1還是要開辦,他沒有在現場「我如果在一定會反對」。

當時張博雅致電給他說,「怎麼辦,行政院這邊要求3/1開辦,命令都來了還是要辦,沒有準備的一項一項提替代方案」,還好張與醫界的人熟識,請署聯繫下午開會,把醫學中心、醫院及醫師等各協會找過來開會,有些極力反對,醫院大部分醫院阻力小,唯一有困難的是私立醫院協會,當時私立醫院理事長張錦文識大體,知道是國家的重要大事,勉為其難辦理,反對比較厲害是醫師公會,認為審查會的標準不如醫師公會的要求怎麼就要開辦了,張想辦法說服,先開辦,一邊開、一邊調整。

健保上路第一天,他記得,民眾沒有健保卡就用身分證、戶口名簿,醫院都還沒有簽約,所有醫院都可以看病,都算特約醫院,主要衝擊第一線的醫院、診所「他們比我們還慘」,醫院電腦設計還沒好,像是收費、申報等,但又要面對病人,他到醫院巡視,晚上回到辦公室討論,馬上作結論,隔天發布作為,把消息傳給所有員工,對外傳真給醫院,昨天的疑難雜症,今天有解答。

葉金川認為,雖然一片混亂,但大家從中摸索,來看病的人原來是沒有公保、勞保等保險,所以這些人是滿意的,不滿意的就是原本有勞保、公保的人,以前只要付掛號費,上路後有部分負擔,且還有如醫學中心等分級,差距大,從原先的百分比,因急著開辦直接定收費金額,比原本看病要貴。

原本規劃一卡到底,刷卡就可以看病,但談何容易,所以用一張勞保單或公保單,但好像變成現金一樣,要方便又要防弊端又沒有能力一卡到底,才有6格健保卡,一個月內印出、分發,看6次換卡,就可以審查到哪裡去看病、有無弊端,為了印6格卡同仁也不輕鬆,資料要調整正確,機器印不停,在機房躺地上睡,總部為此買行軍床,印好花了一個月。

第一張紙卡就是張博雅跟他一同送到總統府給總統李登輝,由於紙卡無法像信用卡這麼漂亮,有不平整的地方,總統認為「這張怎麼沒有弄好」就摳起不平之處,他們就知道總統不滿意,「怎麼用的這麼醜,不像是先進國家」還好張博雅反應快稱「是暫時的,會用IC卡做看病憑證」這才把尷尬的情形化解掉,葉金川表示,總統很關心全民健保,曾巡視兩次健保局,也讓葉自嘲「當初那一張怎麼沒有修一修」。

上路後報紙開始做滿意度調查,滿意度僅2成多,行政院一看認為這樣不行,到底是不滿意什麼,就派政務委員、秘書長等6人分6路去各分局傾聽民意,但還沒跑完,衛生署針對最重要的問題「部分負擔」、「轉診」,張博雅馬上召集醫院、珍所代表決定進行簡化,部分負擔金額固定成50元、100元、150元一目了然,立刻宣布、隔天實施,另外,小問題如「換卡不方便』等也都馬上做調整,民眾覺得朝三暮四,但反對的減少很多,看病這事一回生兩回熟,跑個2趟就搞懂制度,當時600多家醫院適應力也強,1至2周就快速調整掛號、收費等資訊系統。

一個月後受理醫院、診所申報,規定用數位化的資料提報,就馬上給付,3天內撥款95%,若是書面申報6個月以後才給錢,診所沒有電腦能力「他們都急得要死」,趕快去找資訊公司數位化,葉金川也說,醫院1至2個月內全部數位化申報,診所大概是6個月內全數數位化申報,兩年以後100%。

數位化好處就是,申報資料有沒有錯、虛報、重覆,若常常錯誤,就從95%下調,只好重新改系統,「因為我不給他錢,他這就是致命傷」,大概半年整個制度都平順,滿意度也到50至60%,就跟衛生署說不會有問題了。

他擔心的問題在於,收不收得到錢,然而健保三月開辦,繳費率高達98%,比國稅局在收國稅還高,他記得是198億,第一個月來申報開銷是149億元,收入遠比支出高很多,就跟行政院說挺穩定的沒問題,年底選舉這不會是問題。

健保局也開設0800諮詢專線,葉金川直言「那時是首創哦」,很少機構可以開,但第一天電信局大安交換所就燒掉了,質疑「太多人進來問了,你們怎麼這麼多電話」,健保局就申請40條中華電信隔天就裝好了,把當初有訓練的工讀生,全部調來做講習,馬上上線回答,無法回答就轉到正式員工,也把常問的問題做QA,後來每個分局也都設有0800回答民眾問題,解決糾紛,畢竟醫院有些也不知道,所以0800不只病人在問,醫院也來問,發揮很大功能,現在0800已經普遍。

由於紙卡問題在於換卡的地方少,有些老人2至3周就要跑一次換卡,後增加據點解決,而在發行紙卡時也進行IC卡的可行性,第一年在戶口人數9萬人的澎湖試辦,但因實際居住沒這麼多,只發出去6萬張,而6萬張跟2300萬張是兩回事,因澎湖醫院僅3至4家,診所頂多50至60家刷卡讀卡容易,但跑到台北就不能用,系統無法連上,只能在當地用,利用的情形很多困難,就是當練兵,資訊系統怎麽搜集、應用、傳輸資料。

IC卡真正全面發行2300萬張,已經是7年後,花費40億左右,2002年起改成健保IC卡(與紙本卡雙卡並行),2004年全面使用IC卡,葉金川驕傲的說「現在身分證都還無法數位化,但健保2002年就有IC卡,是比身分證還更有用,身分證只有結婚、死亡、買房一定要用,其他都用健保卡,碰到疫情等大的傳染病發口罩都是用健保卡,IC卡2002年就能全面發放,是健保一大里程碑」。

葉金川直言,若你問我為什麼去做健保,就是互助是台灣的美德,是民眾團結在一起的基礎,就因為這理念,做了健保而離開政府體系,「我覺得一點都不會後悔,至少我像爬喜馬拉雅山,我總算把它爬上去了,這是我一生的榮耀,再怎麽樣都是值得的」,雖然最後離開健保後,到處去找工作,但我這一輩子裡面最值得的工作就是開辦健保,他喜歡爬山,健保3/1開辦後10個月滿意度破6成,才敢在隔年1/1安排3天的休假去爬山,當下他篤定至少未來2-3年財務不會有問題,因為民眾納保率高,讓健保收比支高。

他也說,健保紙本6格最主要是看病的次數,照理說一般人1年看12次,換2次就好,有些人是3天就看一次病,6格也可以撐18天,如果只有4格要常常跑,8格我們覺得浪費,經過精算大部分的人不會回來換卡,直到IC卡出來才覺得台灣是先進國家。

因應健保財務虧損問題,2013年1/1二代健保上路,在原本的健保費(以經常性薪資所得為主)外,增「補充保險費」,如股利所得、利息所得、租金收入等給付的所得單筆金額達5,000元時,由給付單位代為扣繳補充保險費,民眾不必自行繳納。

葉金川說,30年前的薪資跟現在薪資成長有限,都是資本利得,都是有錢人在拿錢,健保制度以薪資為基礎的保費,是沒有辦法稱健保支出,所以一定要收取其他「資本利得」的費用,二代健保就是這個精神。

有一說「2030年是健保的大限」,葉金川直言,健保若靠薪資是沒有辦法撐下去的,要減少支出,如無效醫療、必要性低的剔除,藥品給付學名藥減少支出,開源一定要做,但沒辦法從薪資上開源,所以薪水以外都是必要去考慮的,比如菸捐、酒捐,另外,房子的持有低才會炒房,可以提高土地稅、房屋稅來增加健保財源,還有銀行利息、股票等2萬以下是不扣的,但他認為還是可以扣,從2點做起:一、縮減支出,二、增加收入,可以讓健保走遠一點。

葉金川小檔案:

中央健康保險局總經理(1995年1月1日-1998年2月10日)

台北市政府衛生局局長(1998年12月25日-2001年12月25日)

台北市副市長(2004年7月30日-2006年4月3日)

行政院衛生署署長(2008年9月26日-2009年8月6日)