鎮館之寶「波波」等不到野放!極危物種「飯匙鯊」之死惹議 海科館還原死因

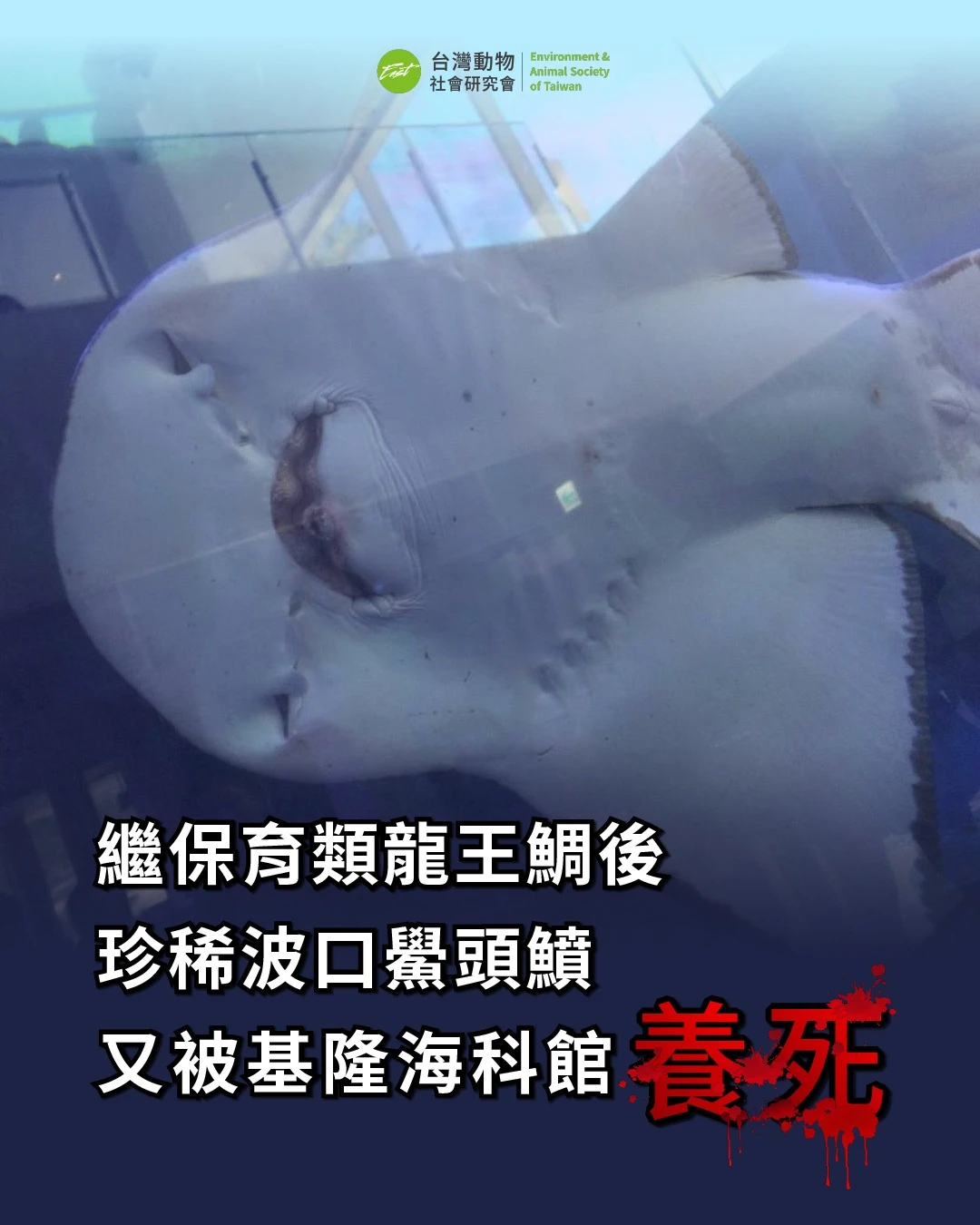

【記者於維奕/綜合報導】國立海洋科技博物館傳出飼養爭議!台灣動物社會研究會揭露,被視為鎮館之寶、極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」(飯匙鯊),7日疑因傷口感染死亡,與先前無聲消失的龍王鯛,館方皆未公開這2隻珍稀動物的死因,要求教育部、海委會調查死因,檢討館內設施及飼養條件。對此,海科館也還原受傷及治療始末,並承諾未來會進一步檢討,避免類似事件再度發生。

轟海科館未公開死因

台灣動物社會研究會發布新聞稿表示,近日傳出被海科館視為「鎮館之寶」的波口鱟頭鱝「波波」,7日疑因傷口感染不治而亡,與先前無聲消失的龍王鯛,館方皆未公開這2隻珍稀動物的死因。

台灣動物社會研究會指出,去年前往海科館圈養展示「波口鱟頭鱝」的潮境智能海洋館時,即發現「波波」的體長已接近缸體極限,當時得知館方規劃今年6月至10月間將其野放。

8月稱「波波」健康穩定,9月死亡

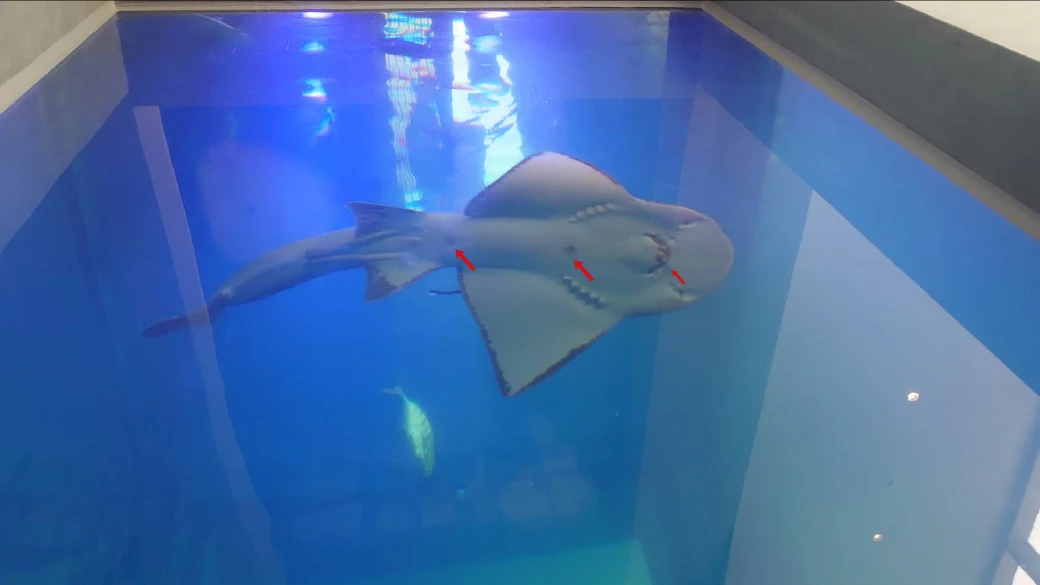

不過,8月研究會再派員再度前往海科館,發現「波波」身上出現新傷口,海科館又稱「波波」健康穩定,無立即野放必要,卻在9月7日疑因傷口感染不治死亡,與海科館宣稱的「健康穩定」有明顯出入。

研究會質疑,海科館對於珍稀物種的飼養管理專業顯有疏失,不僅未落實先前承諾的野放計畫,更掩蓋動物受傷的事實,凸顯其飼養管理的不專業,更傷害海洋保育及教育。

研究會也要求,海科館立即改善現有館內魟魚飼養環境,提出館內飼養管理、環境豐富化、營養照護的專業能力改善計畫。說明113年擬定野放計畫,也依計畫完成採購,但為何114年又以無立即野放需求而停止。同時承諾未來不再引進大型魚類。

撞傷牙齒食慾受影響

中央社報導,海科館產學交流組組主任施彤煒表示,館方原規劃將這隻波口鱟頭鱝,從直立式水槽轉移至底面積多出2倍的水槽飼養,卻因波口鱟頭鱝擦撞到水槽或造景礁岩致牙齒受傷,連帶食慾受影響,雖盡全力治療,並投放抗生素,但仍不見效果,最終因細菌性感染死亡,未來會進一步檢討,避免類似事件再度發生。

施彤煒指出,由於波口鱟頭鱝逐漸長大已不適合飼養在直立型水槽,館方原計畫與美國喬治亞水族館合作,協助在台灣海域野放,但因喬治亞水族館政策轉變而作罷。

施彤煒補充,館方轉變策略,如短期內無法進行野放作業,規劃將這隻波口鱟頭鱝,從直立式水槽轉移至底面積多出2倍的水槽飼養,正在尋找適當時機時,波口鱟頭鱝卻因受傷,最終因細菌性感染死亡。感謝各界關心,正規劃轉移飼養在直立式水槽的大型魚種,改以小型群聚型魚類替代。

什麼是波口鱟頭鱝?

台灣動物社會研究會指出,「波口鱟頭鱝」為國際自然保護聯盟(IUCN)列為紅色名錄「極危」的物種,也是瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(CITES)附錄二的物種,因其體形外貌與「飯匙(飯勺)」極為相似,加上牙齒強勁,可以咬碎螃蟹等硬殼獵物,且尾鰭外觀與鯊魚相似等特點,又被稱作飯匙鯊,但實際為魟魚的近親,主要分布在紅海、印度洋、印尼、澳洲東北部、中國南海和東海南部,台灣沿近海偶可捕獲,但台灣還未將其列為保育動物。

台灣動物社會研究會說,成年「波口鱟頭鱝」體長可長達300公分,主要棲息於1至50公尺深的近海底層,屬於底棲型魚類,以甲殼類動物為主食。基隆海科館於111年3月,透過中間商向漁民購入後,其憨厚特殊的外觀,被館方視為吸睛的鎮館之寶。