暖化解方!中研院首創植物「雙固碳系統」 光合作用吸碳提升5成

【記者王良博/台北報導】植物透過光合作用產生「固碳」效果,是吸收地表多數碳排放的主要管道。中研院院長廖俊智的研究團隊,成功透過基因轉殖,人工設計出一套新的固碳系統,並植入植物當中,讓植物變成有「雙固碳」系統,藉此可讓固碳效果提升50%到60%,連植物的生長情況、油脂產出也提升,有助糧食安全、能源使用,研究成果發表於國際頂尖期刊《科學》(Science)。

中研院今(16)日舉行記者會,介紹此一植物「雙固碳」系統的研究。

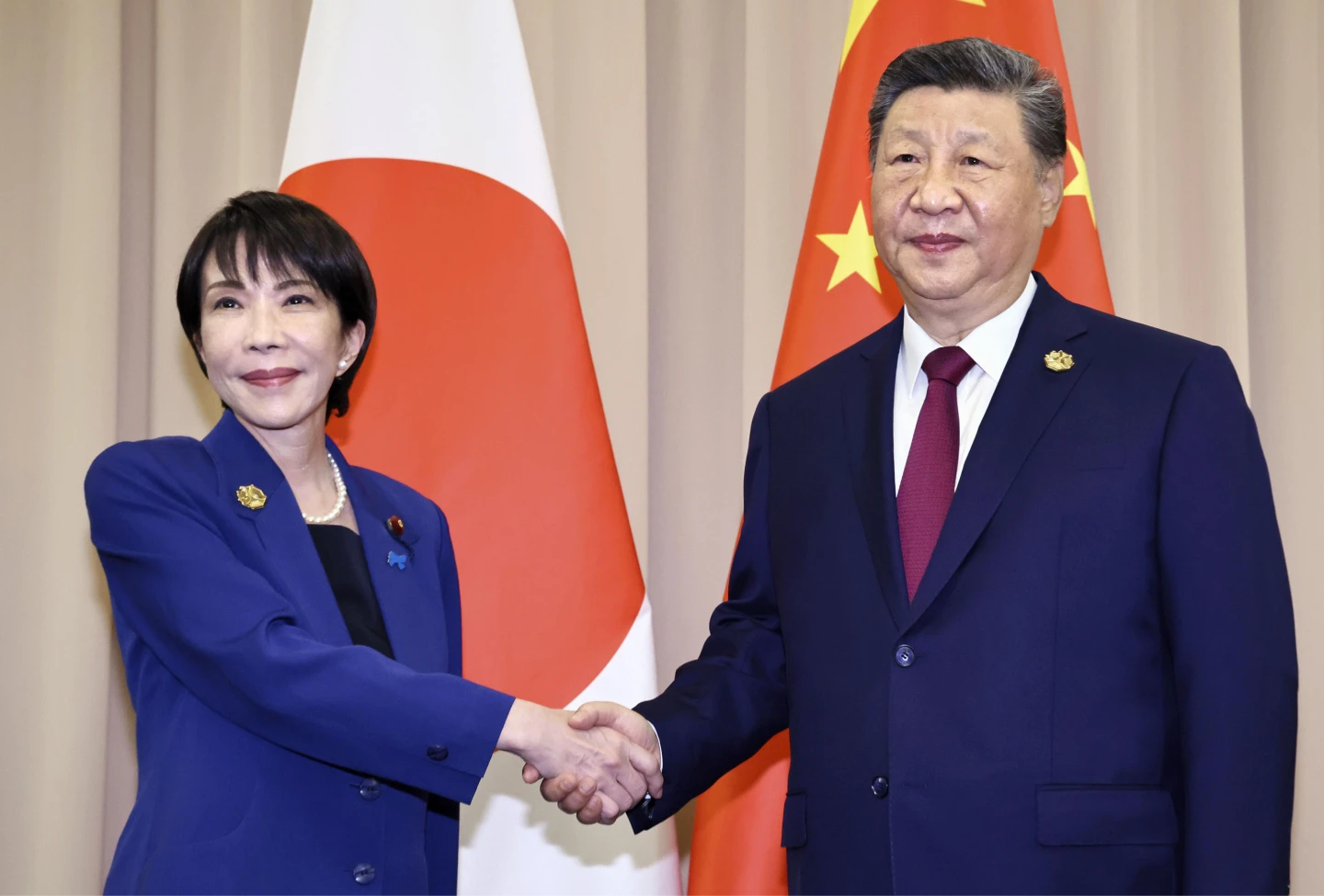

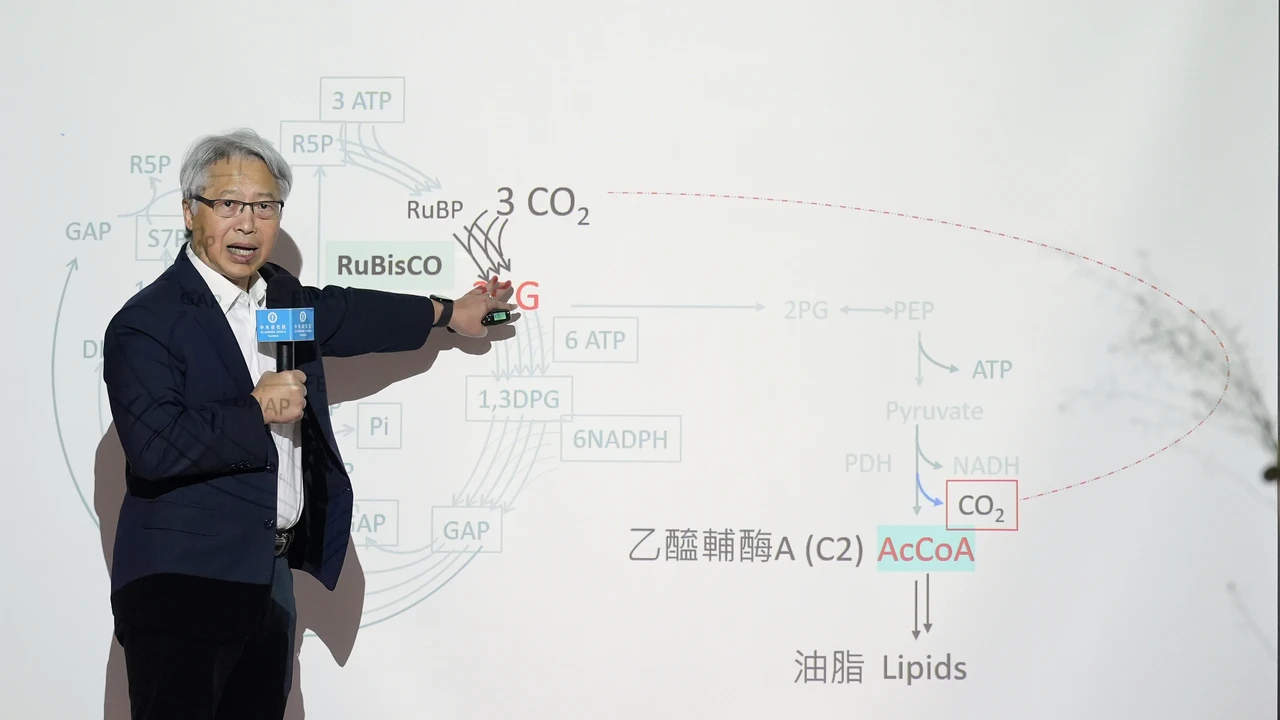

此研究由中研院長廖俊智的研究團隊所完成,廖俊智表示,全球暖化之下,去除二氧化碳相當重要,而植物光合作用是去碳最主要途徑,研究目標是透過基因的改良,設計出植物新的固碳系統,增進光合作用下的去碳固碳效率。

他說明,自然界的植物光合作用固碳過程,會有兩個問題,首先是85%以上植物屬於「三碳」植物,光合作用吸收二氧化碳過程,也會排出約1/4的二氧化碳;再者,植物固碳之後,如果要產出油脂類化合物,以作為化妝品等使用,產出油脂化合物過程又會排出約1/3的碳。

廖俊智說,研究團隊設計出一套人工的固碳系統「McG循環」,並成功放入植物當中,跟植物原有的固碳系統一起運作,形成「雙固碳」系統,也等同創造出自然界沒有的「二碳植物」。

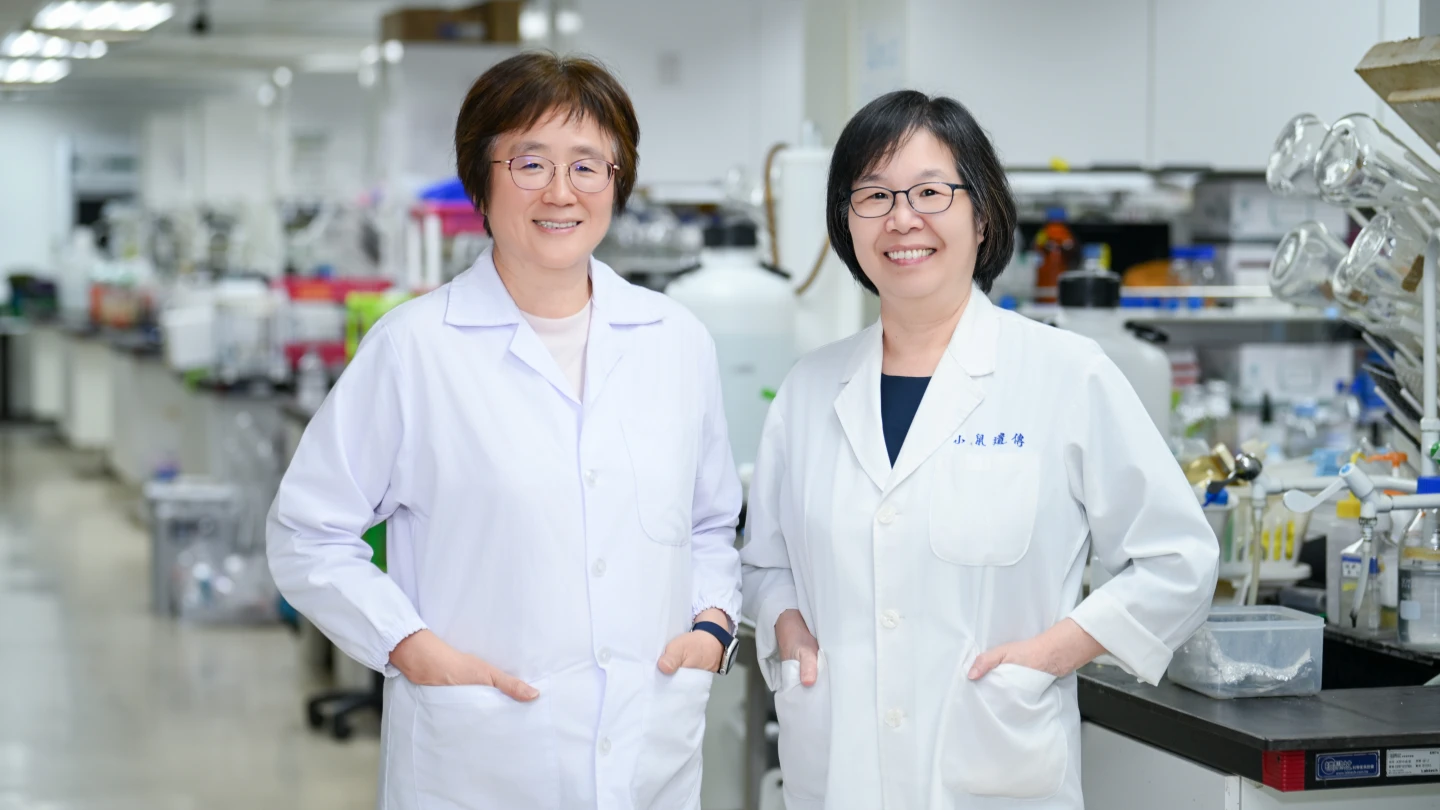

至於此一植物「雙固碳」系統,有何益處,此研究的第一作者、中研院農生中心助研究員呂冠箴表示,研究團隊以阿拉伯芥來試驗,成功打造出雙固碳系統的阿拉伯芥,生長量增長2倍到3倍,長出更多葉片、種子,根部也很健壯,甚至能提高固碳率50%到60%,而且產出更多油脂。

呂冠箴說,這些油脂可以作為永續航空燃油及化學品、化妝品的可能料源,種子量變多也有助解決糧食問題。

不過,廖俊智強調,此一研究成果,屬於基礎研究,也可能有未知的負面效應,因此不是馬上就可以用於減碳或者栽種作物,並非明天、明年甚至10年內可以落地應用。

針對研究過程突破了哪些瓶頸,廖俊智說明,首先是要把新的固碳系統,放入原有的阿拉伯芥非常困難,呂冠箴也說她花了6年才完成,另外,廖俊智提到,完成新的固碳系統放入阿拉伯芥之後,還要分析其性狀,依賴中研院許多核心研究設施才完成。

這一項研究成果,已於今年9月,發表於國際頂尖期刊《科學》(Science)。

對於未來此研究的發展方向,中研院農生中心特聘研究員葉國楨指出,未來要著重讓性狀穩定,並關注對環境的影響,也希望可以用基因編輯取代基因轉殖,甚至是如何在經濟作物上,複製此一經驗。

知更多!基因轉殖、基因編輯

此一研究是利用「基因轉殖」所完成。廖俊智解釋,「基因轉殖」是把外來的基因,放進生物體當中,「基因編輯」則是把現有基因,加以修改。

基因改良常被視為對環境、生態有負面影響,廖俊智說明,早期的基因轉殖技術比較粗糙,因此對環境影響比較大,現在技術越來越精細,科學上大多認為,基因編輯技術對環境的影響減少很多,但仍然需要長期、精密的測試才能確定。