分析|賽季結束「Thank U潮」再起!兩職籃制度壓縮本土空間

【記者陳雍仁/台北報導】隨著台灣兩大職籃PLG和TPBL賽季落幕,各球團的「Thank U潮」再起,許多整季幾乎上不了場的本土球員都因約滿未獲續約遭到球團釋出,但與其怪罪這些本土不爭氣,倒不如檢討兩大職籃的賽制與賽程是否給本土球員足夠的上場空間與磨練機會。

兩職籃競賽規章該檢討 保障本土上場空間不足

根據兩聯盟現行的競賽規章,都凸顯出保障本土上場空間不足的問題,PLG規定外籍球員出賽採4節8人次制。每節限2人次外籍球員上場,但因聯盟另有外籍生和華裔球員制度,每節還可有1人次的外籍生或華裔球員上場,所以本土球員只保障至少有4節8人次的上場空間。

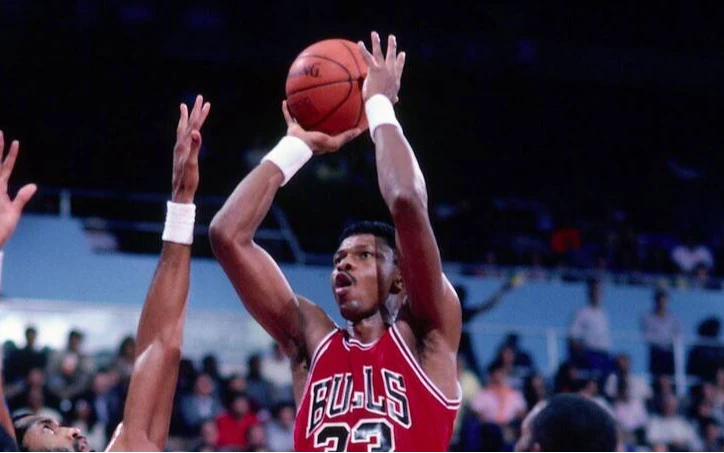

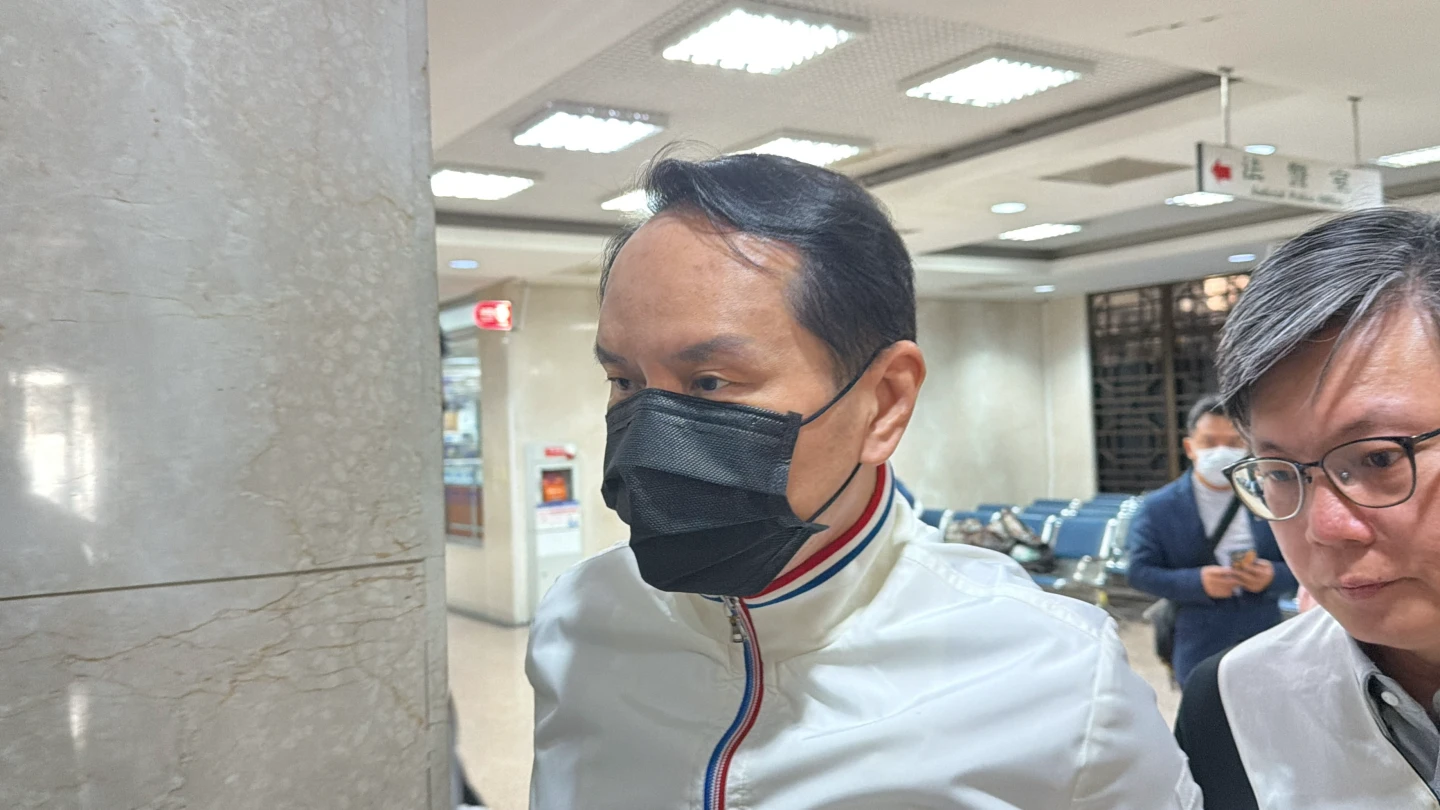

至於TPBL的狀況更為嚴重,雖未有外籍生制度,但有華裔球員制度,每隊至多可註冊2名華裔球員,且將華裔視為本土,加上每節限2人次外籍球員上場,所以本土球員只保障至少有4節4人次的上場空間,以TPBL元年賽季總冠軍新北國王為例,因擁有林書豪、林書緯兩位華裔球員,所以若林書豪和林書緯同時上場,加上2位外籍球員,場上僅剩1名本土球員上場空間。

雖然TPBL元年賽季全聯盟只有新北國王林書豪及林書緯、臺北台新戰神錢肯尼、福爾摩沙夢想家忻沃克等4名球員以「華裔球員」身分註冊出賽,壓縮本土的狀況並不明顯,但聯盟規章確實還是有其檢討必要性。

本土註冊人數限制過鬆 養而不用變常態

除此之外,本土註冊人數限制過於寬鬆,也造成許多本土球員打不到球的原因。PLG僅規定球團球員註冊人數最少應有13人,不限總人數,但外籍球員限4名,2名華裔及1名外籍生或1名華裔及2名外籍生,到了註冊大限,註冊人數雖限縮至20人,但外籍球員限4名,2名華裔及1名外籍生或1名華裔及2名外籍生,等於每隊最少仍可註冊13名本土球員。至於TPBL則規定,本土球員至少註冊9名至多14名。

寬鬆的本土註冊人數限制,導致球團紛紛展開「獵人頭」競賽,球團只要有錢,管他用不用的到,都先抓進來再說,加上賽程安排太過鬆散,更令狀況雪上加霜。PLG例行賽約5個半月,每隊進行24場比賽;TPBL例行賽則是7個月,每隊進行36場比賽,如此鬆散的賽程安排,對球隊主力球員不會造成過多的體能負擔,導致板凳席的本土更難獲得上場機會。

進入職籃時代,台灣本土球員的整體實力並未獲得顯著提升,與本土球員缺乏上場磨練機會絕對有關,如何在保障本土上場空間與維持比賽精彩度之間取得平衡點,考驗著兩職籃聯盟的智慧。