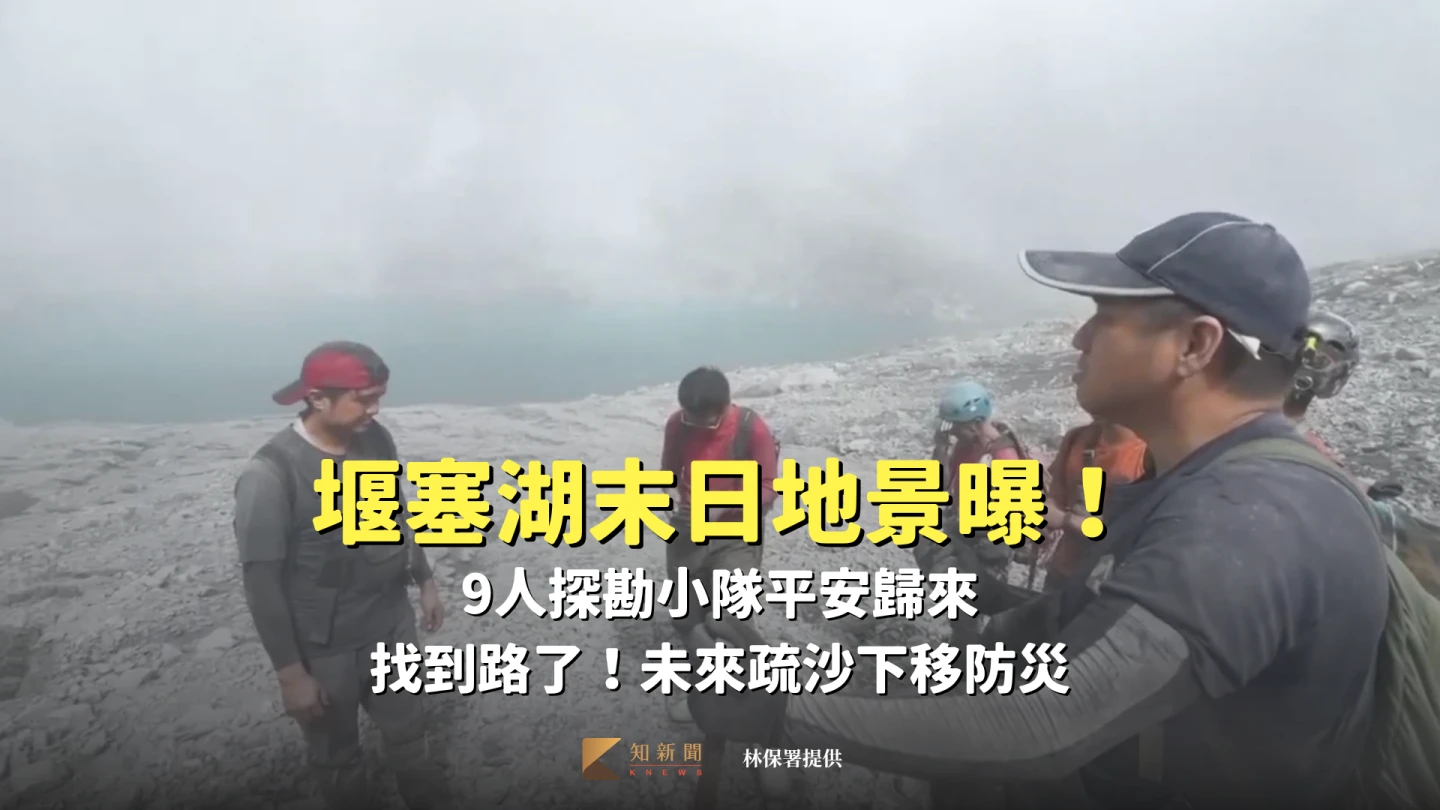

堰塞湖末日地景曝|9人探勘小隊平安歸來 找到路了!未來疏沙下移防災

【記者陳怡文/台北報導】花蓮馬太鞍溪堰塞湖9/23下午2時50分溢流潰壩,6千萬噸洪水沖斷馬太鞍溪橋、長達2公里的堤防,並奪走18條寶貴人命,尚有6人失蹤,災區至今仍被大片淤泥覆蓋,農業部林保署派出2隊15人,各自從馬太鞍溪的南、北邊前往堰塞湖,任務都是「尋找路徑」,其中,從南邊而上的光復林道較有可能開闢道路「通往湖邊」,現行的水位計沒壞但暴露在空氣中無法進行水位監測,明天兩天可能去裝設新的水位計,未來長期規劃「疏沙」,讓大量土沙以天然緩慢移至下游,防止致災方式下移,參與探勘的森林護管員直言,像末日「太陽完全照不進」,也呼吸不了。

農業部林保署花蓮分署分署長黃群策今向《知新聞》說明,林保署派出兩隊,計畫不同日出發,但同一天回來,不過兩隊分別提早1至2天回來,任務都是一樣「尋找路徑」並進行湖邊探勘作業。

萬榮林道探勘隊共6人,從馬太鞍溪的北岸,走萬榮林道,10/2出發、預計10/9回來,但提前至10/7回來,就是因為峭壁太多,都要用垂降,所以那邊沒有辦法做道路,所以最主要探勘堰塞湖溢流之後的溢流口跟下游水量的情形,看未來溢流口有沒有辦法進行工程作業,但發現全都是巨石,崩塌狀況也還不穩定,這幾天會做資料評估,再看看能怎麼處理。

黃群策也說,原本對這條路線不抱「會抵達」的希望,幸好中華民國山難救助協會東區搜救委員會有一些垂吊繩、垂降的技術,經溪底再向上到湖邊。現場煙霧彌漫,還有很多零星落石、土砂造成的煙塵。

另一隊,光復林道探勘隊一行9人,從馬太鞍溪南邊上去,9/30出發、預計10/9回來,會派比較多人是因為路徑比較長、比較遠,但比較有可能到達,就是希望找到路徑可以達湖邊,開闢道路讓機具、監測設備到達湖邊,就不會受到直升機的限制。

9人小隊今日回到駐地,會提前一天回來,原因是進去堰塞湖長達37公里的路,斷掉的地方比較長,但有搶修5公里,趕路5天才抵達堰塞湖,主要是從林道下去後開始就沒有路,小隊必須披荊斬棘,沒有山徑所以透過地圖、衛星定位等方式尋找路的位置及怎麼到達湖區,中間必須爬過一個很高的山,由1,000多公尺爬到2,000多公尺,再下到湖區1,000公尺,這是最辛苦的路段,比較多比較陡峭的路、也有崩落的土石,讓他們困難前進,沿途除了記錄相關的路徑之外,還必須拉繩索,確保行進安全,到達湖區後,大概知道以後可以從哪條路至少人可以走到,未來考慮是不是有辦法開道路,讓重機具等前往。

相關新聞:

第一手畫面|探勘超人9人小隊跋涉5天抵堰塞湖 泥沼落石、滿是粉塵、呼吸困難

小隊抵達湖區發現目前的土質非常鬆軟,還有不少崩塌的土層堆積,去到湖區會陷下去,所以目前還找不到直升機可以起降的點,但路徑可確保到達湖區旁邊,而現場煙霧彌漫,還有很多零星落石、土砂,且中午以後就會起煙,所以幾乎沒辦法在那邊待超過1個小時,因為全部都是煙,呼吸道會有問題,沒有辦法待,若要待久就要配戴防沙、防煙等面具。

光復林道隊伍的森林護管員田宇倫表示,坐過直升機,但走路過去的感想很不一樣,就像各位媒體寫的像末日,他形容,拍照時往天空拍,太陽完全照不進來,且跟同仁距離其實只有20到25米,就看不到,另外,到達現場10分鐘「呼吸都沒有辦法」,現場待了20分鐘就想趕快離開那邊,但任務要到溢流口拍攝流水量,拍完再到有網路的地方傳給分署。

黃群策強調,由於無法做測量,只能觀察地形、河邊泥沙狀況,能不能踩踏、直升機能不能降落、人能不能靠近,明天兩天可能有機會再去裝新的水位計,主要是舊的不是壞掉,而是因為溢流後快速下切約100公尺,導致原本的水位計無法升入水裡,導致水位計暴露在空氣中,沒有達到測量真正的功用。

針對測湖水,黃群策表示,如果裝了水位計,就能從水位計的變化得知湖水快速減少,達到精準預估溢流的時間、快速示警及應變;經過探勘完成,規劃有沒有辦法做路,讓機具進駐,未來長期規劃就是怎麼疏沙,讓沙可以穩定,不要讓沙以致災的方式下移,因為現在土砂量大,或著水下來就成泥,現在希望可以緩慢利用天然方式,讓沙往下游方式移動,不要造成災害。

(出版時間 17:27,影片更新 19:00)

你會想看: