近一成兒童有ADHD、吃藥怕上癮 醫揭做對1關鍵反而能改善

【記者賴昀岫/台北報導】一名年約30歲的警察,巡邏時總忘記帶鑰匙、簽到,但逮捕壞人、處理搶案等都沒問題,原來是小時候的注意力不足過動症(ADHD)作祟。醫師指出,台灣約9%的兒童受其影響,藥物為第一線治療,家長們往往會擔心「吃藥會不會上癮」,但在醫師處方的劑量下,並不會造成依賴或成癮,反而能改善專注力與情緒控制。

三軍總醫院精神醫學部主治醫師李嵩濤說,台灣約有9%的兒童受到ADHD影響,但僅有1.6%接受正式診斷,真正接受完整藥物治療的比例,更僅約1%。

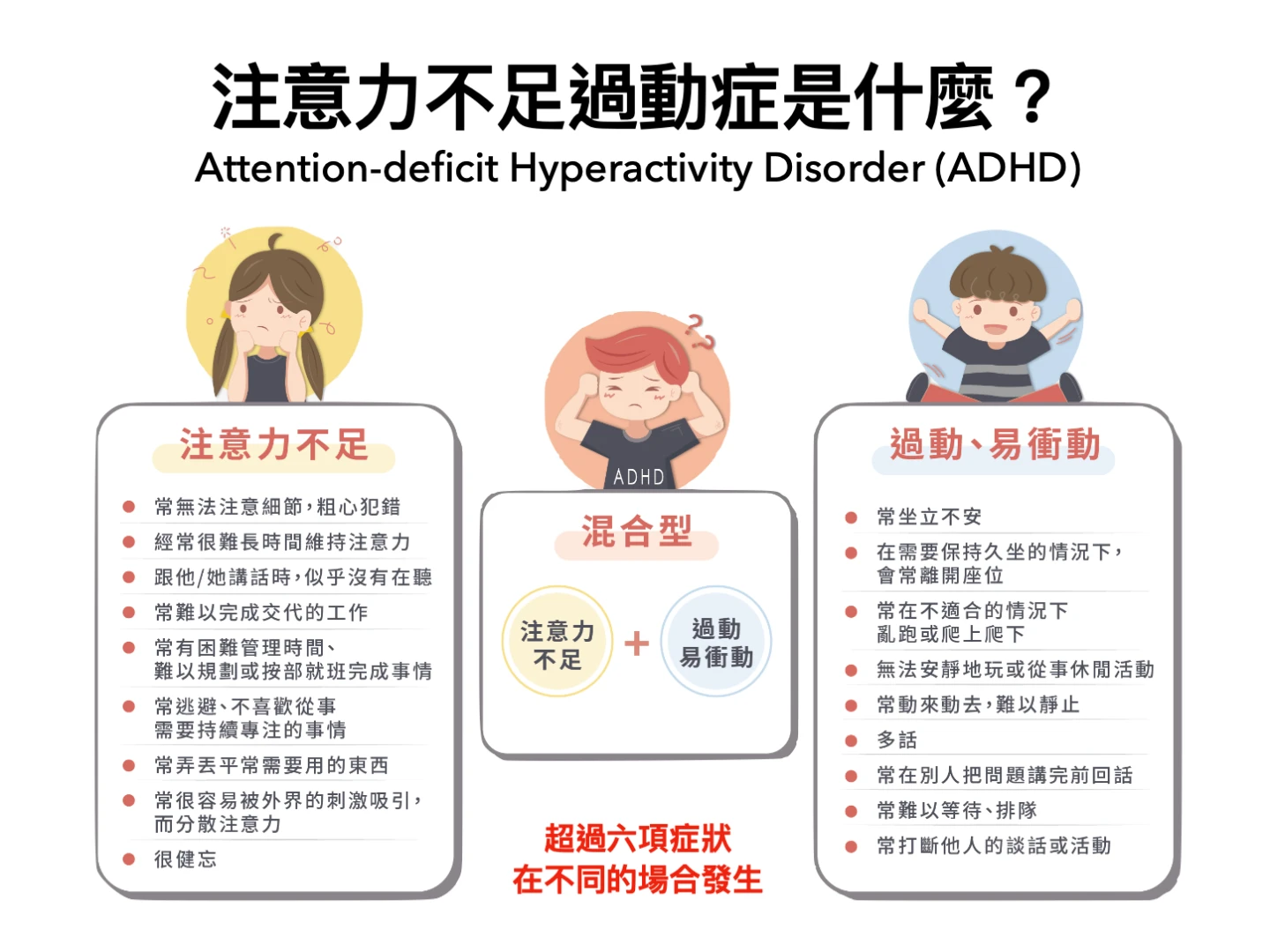

ADHD的症狀約78%來自於遺傳,因為腦部前額葉及皮質下腦區,和腦部多個區域的局部和連結功能異常,造成不專心、組織計畫能力不佳、衝動、坐不住,以及情緒和動作的控制失調;多巴胺和正腎上腺素量相較於一般人偏低,無法有效篩選進入大腦中的訊息,則會造成注意力無法集中,也缺乏行為控制的能力,進而產生過動及衝動的症狀。

約6成症狀持續到成年 大多剩下不專注

針對ADHD的病程變化,李嵩濤表示,小時候過動和衝動症狀最明顯,到青少年會漸漸減少,約有60%的孩子症狀會持續到成年時期,大多只剩下不專注的症狀,會持續造成生活困擾。

李嵩濤指出,ADHD的孩子到青春期至成年期,約有7成會合併其他精神科疾病、50%會有對立反抗症或行為規範障礙症、25-30%會有焦慮症,得到憂鬱症、雙相情緒障礙症(躁鬱症)風險增加、得到創傷後壓力症候群的風險增加、使用酒精或毒品濫用的風險增加,且由於不專注,造成交通意外車禍、骨折外傷的風險也上升。

李嵩濤舉例,有一名患者是年約30歲的警察,對於逮補犯人、處理兇殺案或搶案等相對激烈的案件,能非常專心去地執行任務,但日常巡邏卻總會忘記帶鑰匙或簽到而影響工作,一問之下才發現,個案小時候曾被診斷ADHD,到成年後仍受到影響,需要持續用藥治療。

就研究的實證來看,ADHD第一線治療其實還是藥物。李嵩濤說,許多家長擔心吃藥可能上癮,但臨床上常用的中樞神經興奮劑,在醫師處方的劑量下並不會造成依賴或成癮,相反地,規律治療能改善孩子的專注力與情緒控制,還能降低他們未來抽菸、飲酒或濫用毒品的風險,若再搭配行為治療,效果更佳,能顯著提升孩子的學習與生活品質。

除了藥物,家長的角色也至關重要,透過集點獎勵制度、冷靜區(Time-out)、正向讚美等親職教育方式,能協助孩子累積正向經驗,改善親子互動。學校與社會資源亦是關鍵,包含老師調整教學的策略、必要時進行特教鑑定、輔導老師支持,以及必要時的社政與兒少保護合作,才能形成完整的支持網絡。