虎爸虎媽下的名校生確診PTSD AI精準醫療揭開治療新方向

【記者賴昀岫/台北報導】美國一名大學生在虎爸虎媽的期許下考上常春藤名校,但長期承受壓力導致身心狀況惡化,最終不得不轉學至社區大學。後續檢查確診為創傷後壓力症候群(PTSD),而非傳統的憂鬱症,經過調整治療方式後,他病情迅速恢復,甚至立志報考醫學院,希望未來成為精神科醫師,幫助更多病友。

但當地精神科醫師最初並未認同這一診斷,凸顯出精神醫療仍多依賴「症狀指標」來判斷,存在誤差與落差。專家指出,若能導入更精準的檢測方法,將有助於縮短患者求診與治療的過程。

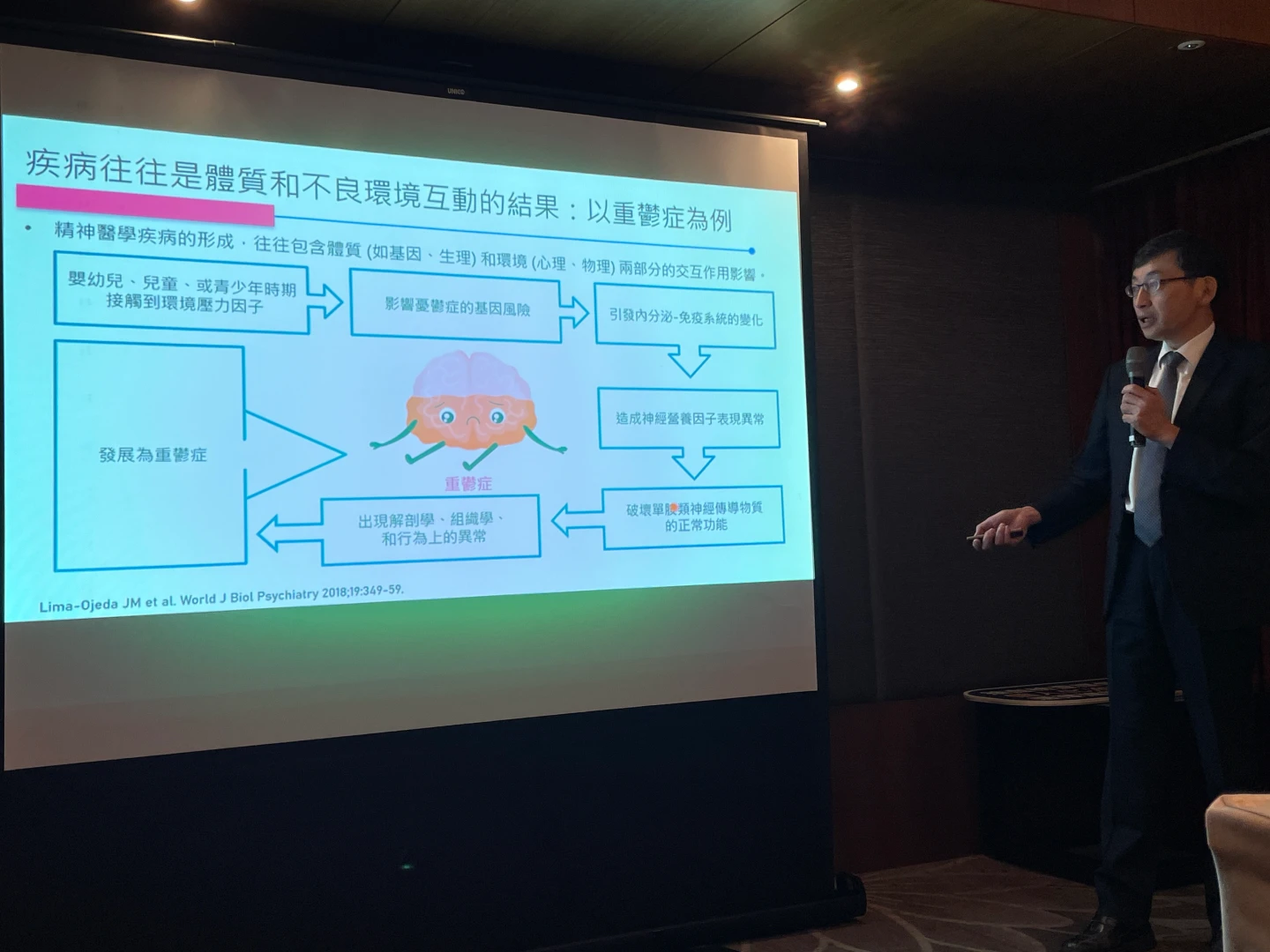

根據衛福部統計,國人憂鬱症盛行率為8.9%,全台約有200萬人具憂鬱傾向,其中重度憂鬱症患者占5.2%,人數超過12萬人。成功大學醫學院精神學科教授楊延光指出,約七成患者可透過藥物、心理諮商與行為治療妥善控制病情,但仍有兩三成患者反覆發作,甚至惡化為重度憂鬱症,治療難度極大。

楊延光說明,目前抗憂鬱藥物主要分為第一代與第二代,透過調整血清素(serotonin)、多巴胺(dopamine)與正腎上腺素(norepinephrine)三大神經傳導物質來改善情緒。但藥物種類繁多,不同患者反應差異極大,往往需經過 2 至 4 週觀察,若療效不佳才會加重劑量或更換藥物。許多病患因此得承受「試藥、換藥」的漫長過程,對治療意願與生活品質造成沉重負擔。

楊延光舉例,部分研究透過檢驗腦內血清素的傳輸體,可以推估藥效差異。例如「百憂解」對血清素不足的患者確實有效,但僅約三分之一患者屬於此類型,顯示現行治療仍存在限制。

基因資訊+AI 有望更快鎖定合適藥物

「透過基因檢測達到精準用藥,這對精神醫學來說仍在開發、摸索中。」楊延光表示,目前精神科醫師,大多仍依靠臨床經驗與健保給付順序來決定藥物處方,治療成效因人而異。

隨著國際研究進展,若能結合基因資訊與人工智慧演算法,協助掌握患者的神經傳導物質狀態,有望幫助醫師更快鎖定合適藥物,減少反覆治療,也能作為是否需要加強劑量或安排住院的重要依據。

國際間也有研究呼應這一觀點。美國亞利桑那大學醫學院教授尼古列斯庫(Prof. Alexander B. Niculescu)指出,若能透過檢測與數據分析,客觀了解患者病情風險,並找到最適合的治療方案,將能大幅提升療效。他以上述大學生案例為例,強調正確診斷與治療能徹底改變患者人生。

楊延光強調,精準醫療雖具潛力,但憂鬱症並非完全由基因決定,心理韌性與外在重大事件同樣會深刻影響病程。臨床上,即使患者規律用藥、病情穩定並重返職場,若遭遇伴侶背叛、家庭事故或重大變故,仍可能復發。

他提醒,精神醫療未來發展精準診斷與個人化治療固然重要,但仍需整合藥物、心理治療與社會支持,才能提供患者最完整的照護,真正幫助更多人走出情緒疾病的陰霾。