青光眼患者5年增22%、重則失明! 內引外流微創新手術加速恢復期

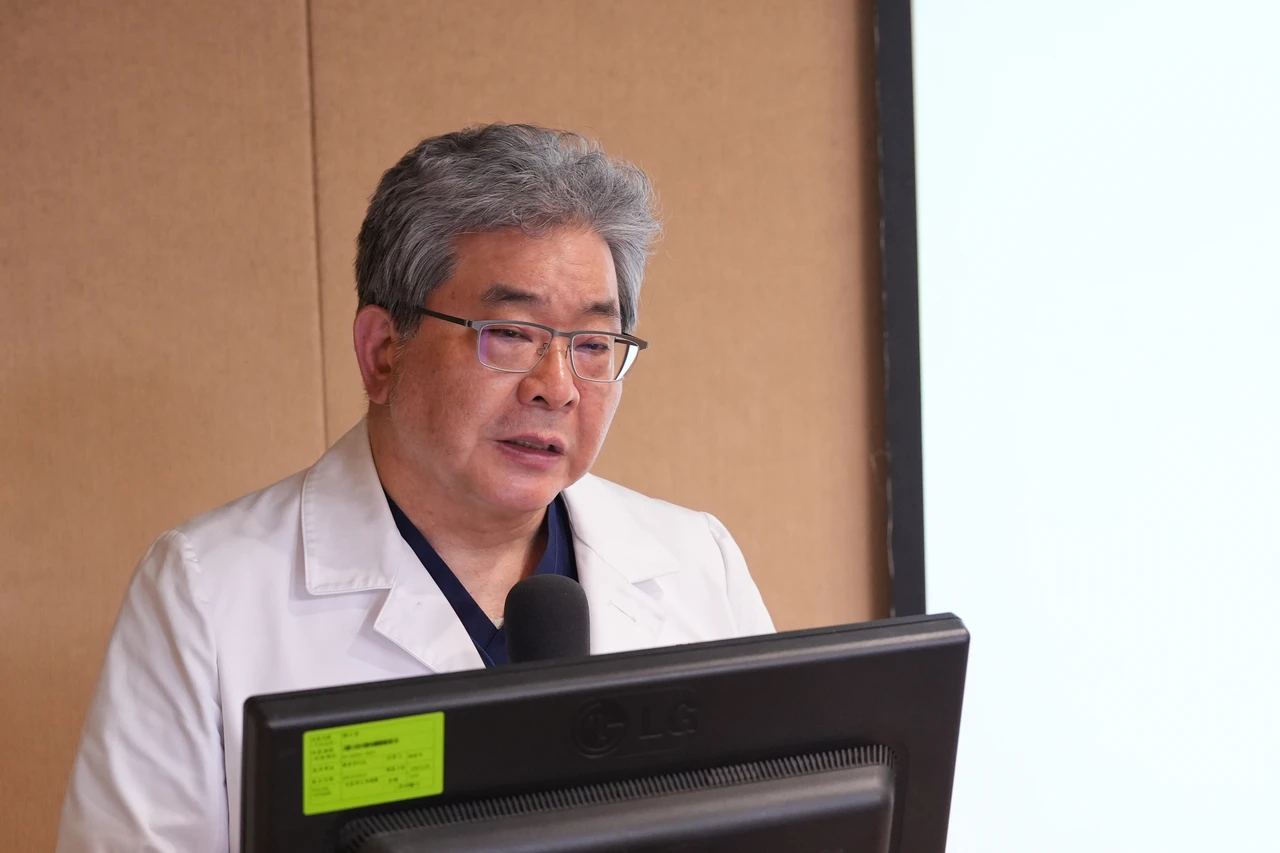

【記者賴昀岫/台北報導】青光眼被稱為「視力小偷」,可能讓人逐漸失明。三總眼科權威醫師呂大文指出,成因為眼內房水液無法正常排出,造成眼壓過高、壓迫視神經,使視野逐漸縮小,若缺乏有效治療可能完全失明;健保統計就診人數五年成長22%,原因在於高度近視人口增加,眼科健檢普及與診斷科技進步而找到更多患者,呼籲建立正確觀念穩定治療,避免錯過黃金時期。

📌 本文摘要重點 (這是什麼?)

高度近視人口增等3大原因 青光眼就診人數五年成長22%

台灣青光眼患者約占總人口1.75%,年齡愈大的比率愈高。健保統計,青光眼就診人數從民國105年的35萬人,到110年上升至43萬人,五年成長22%,原因在於高度近視人口增加,眼科健檢普及與診斷科技進步,因此找到更多患者。

三軍總醫院眼科主任、台灣青光眼關懷協會理事長呂大文說,青光眼因眼內液體,即房水液無法正常排出,造成眼壓過高、壓迫視神經,使之受損萎縮,產生視野逐漸縮小,若沒有有效治療,可能完全失明。

80%青光眼患者因副作用 在治療第一年停藥

呂大文指出,控制眼壓是治療青光眼的不二法門,卻有近半數患者自行停藥,80%因副作用在第一年停藥,目前治療方法主要是控制眼壓,當眼藥水、雷射治療效果不佳,或患者無法容忍副作用時,一般會考慮手術。

呂大文表示,傳統小樑青光眼濾過手術雖能有效降低眼壓,但傷口大、造成患者術後恢復時間較長且風險較高,影響患者接受度;微創青光眼手術則是將迷你引流管置入眼內,加強房水排出,控制眼壓,特色是傷口小,術後併發症機率較低,恢復也更快,不過眼壓下降的幅度不夠大,需要降壓較多的患者,仍需依靠傳統的小樑濾過手術。

現在也有結合兩種術式的治療方式,改良了傳統小樑手術恢復期長的缺點,以及微創手術降壓幅度不足的限制,過去3年統計治療68位,嚴重程度介於輕度至重度的青光眼患者,共125隻眼睛, 術後12個月有近五成病患不必點藥水,手術成功率約80%,平均眼壓也下降。微創手術有健保給付,支架則需自費約9.5萬元。

68歲患者陳女士對抗青光眼十多年,因需獨自照顧癱瘓的母親,提重物、作息不正常等壓力導致眼壓急劇升高,視野僅剩約60%,上下樓梯還會產生「視差」,嚴重影響日常生活,後來因眼壓控制不佳,由開業醫師轉介至三總眼科,今年4月9日接受這項新型手術,術前眼壓高於20毫米汞柱,手術後眼壓穩定控制在7到8毫米汞柱,目前恢復良好。

呂大文提醒,視野缺損的進展就像滾雪球,初期緩慢,隨著病情加重,惡化速度愈來愈快,若錯過早期治療黃金期,能保有的視野將遠少於早期積極治療的患者。