水還沒流完!馬太鞍堰塞湖1/4水體未流出 為何不炸湖、抽水原因曝光

【記者盧麗蓮/綜合報導】花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流,兇猛水勢不但直接沖斷馬太鞍溪橋,大水並沖進鄰近鄉鎮致災,光復鄉水淹近1層樓高,截至今天上午6時花蓮縣災害應變中心統計已有14人死亡、18人受傷。雖然目前大水已退,但仍不可掉以輕心,堰塞湖的水還沒流完,還有1/4水體尚未流出!

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天下午2時發生溢流,大量黑褐色洪水夾帶土砂沖向下游,不僅沖斷馬太鞍溪橋並導致堤防潰堤,洪水延伸到光復車站,造成車站一樓及北端路線軌道淹沒,滾滾泥流並沖進附近鄉鎮街道,造成多人受困。

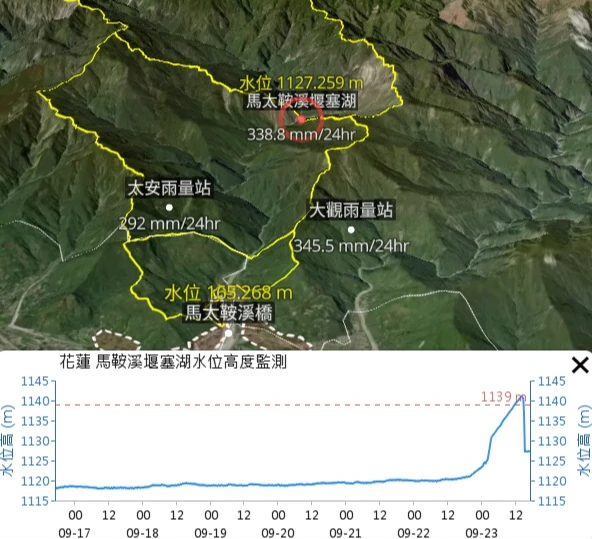

水量約2萬4千座游泳池

農業部今日在中央災害應變中心說明,花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖昨日(9/23)下午14:30水位計監測高程開始呈現下降趨勢,14:20~15:30水位高程下降33公尺,15:30第一波洪峰抵達,沖毀馬太鞍溪橋。16:30第二波洪峰抵達。依下游洪水狀況評估累積流出約6,000萬噸,約等於24000個標準游泳池的水量。

壩頂溪水還沒流光

溢流目前已奪14命,造成嚴重災情,不過台灣災害情報中心指出「壩頂溪水還沒流光!」根據 NCDR 最新水位監測數據,馬太鞍堰塞湖尚有1/3水體未流出,當地民眾應持續留意相關動態,切勿擅自返回災區。

農業部副指揮官黃昭欽今天上午在中央災害應變中心指出,馬太鞍堰塞湖約下午2點溢堤,在大水大量沖刷下,壩嶺和沙石下刷80公尺,水量7成5流到村落。

為何不炸湖、抽水?

很多人疑惑,竟然知道馬太鞍堰塞湖的危機,為何不事先炸湖或抽水。

林業保育署花蓮分署表示,馬太鞍溪堰塞湖位於萬榮鄉,自形成以來,林業保育署已召開多次專家諮詢會議,邀集行政院災害防救辦公室、工程會、國家災害防救科技中心(NCDR)、水利署、農村水保署及國防部等單位共同研商,包括壩頂降挖、炸開壩體、虹吸抽水等多種減壓方案。不過,受限於堰塞湖地處偏遠、無道路可通達,且壩體土石鬆軟、周邊持續崩塌,還需考量颱風、豪雨及地震風險,皆使機具進場施工困難且具高度危險性。專家評估在短時間內以工程手段處理恐不可行。因此,以強化監測警戒與下游防減災措施,做為目前的主要應變策略。

花蓮分署在湖區周邊設置雨量計、濃度計、CCTV監視器,並連結水利署下游水位站及監視影像,上月20日在空勤總隊支援下,將水位計吊掛至壩頂完成設置。當時推估,目前堰塞湖湖面面積約82公頃,蓄水量約4,800萬噸。

22日發紅色警戒撤離

林業保育署花蓮分署表示,此次颱風預估累積雨量將使馬太鞍溪堰塞湖水位快速升高,即達溢頂臨界值,因此22日上午7時依據堰塞湖應變機制發布紅色警戒,同時請花蓮縣災害應變中心針對預估受影響範圍居民啟動強制疏散撤離作業。

堰塞湖7月出現 啟動監測

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷指出,中央在今年7月21日發現大規模山崩形成堰塞湖,首次由衛星監測發現,啟動應變機制,並在7/26設置水位計、空拍與衛星持續監測壩體穩定。 8/15特別條例三讀通過,啟動跨部會協調與預算支援。9/21發布預警、下游疏散、設置安置所與交通管制。

為何不立刻處理

為什麼不是一發現就「直接治理」?洪宗楷在臉書指出,因為這類天然壩體是由鬆散的土石堆積而成,若貿然削減或施工,反而可能加速潰決。

洪宗楷表示,加上此時正值颱風季,進場風險與困難極高,原本預計十月才會溢流的,卻因為這次颱風提早溢流,且沖刷大量泥沙下來。